categoria: Distruzione creativa

Chrome blocca alcune pubblicità ma niente panico, capiamo cosa succederà

L’autore di questo post è Nereo Sciutto, ingegnere informatico, imprenditore, docente universitario e divulgatore dei temi legati alla Rete come strumento di comunicazione e business. È CEO di Webranking, una delle principali agenzie di digital marketing nata in Italia e attiva a livello internazionale –

Google ha annunciato che dallo scorso 15 febbraio il browser Chrome bloccherà alcune pubblicità invasive. Ne è sorto un dibattito online e molte domande su cosa potrà succedere. Diverse voci si sono levate contro Google e la sua presunta decisione unilaterale di limitare la Rete. Ma come troppo spesso succede, l’approfondimento si è fermato alla superficie e niente è come sembra. Ecco i fatti e cosa succederà.

La posizione dominante dei player identificati sempre più spesso con la sigla OTT – cioè Over The Top – è sempre più oggetto di attenzione da parte del mercato e dei regolatori della politica, europei o statunitensi che siano. Questo porta player come Google e Facebook, ma anche Amazon e Apple a stare molto attenti alle mosse che compiono. L’ad blocking di Chrome non fa eccezione.

Cosa blocca Chrome e il ruolo della Coalition For Better Ads

Il browser di Alphabet bloccherà solo alcuni formati particolarmente fastidiosi. La cosa che però in pochi sanno è come ha fatto a scegliere questi formati. E qui entra in gioco la Coalition For Better Ads. Prima di tutto, i soci di questa coalizione sono espressione di tutte le parti dell’industria della pubblicità digitale, dai grandi editori come Axel Springer e The Washington Post, alle agenzie media internazionali come GroupM e Publicis, a tutte le associazioni di categoria come le IAB di tutto il mondo – Italia compresa – per arrivare a network di investitori pubblicitari. Uno dei soci della Coalition è anche l’italiana UPA, gli Utenti Pubblicità Associati cioè il gruppo degli investitori, di chi con i propri budget tiene su tutto il sistema.

La Coalition For Better Ads unisce le industrie pubblicitarie di Nord America e Europa e il punto di partenza di tutto è stata un’indagine realizzata su 25.000 utenti appartenenti a questi due mercati. La metodologia è stata “consumer centrica” e non è stata imposta dall’alto come molti hanno scritto.

Come sono stati scelti i formati da bloccare

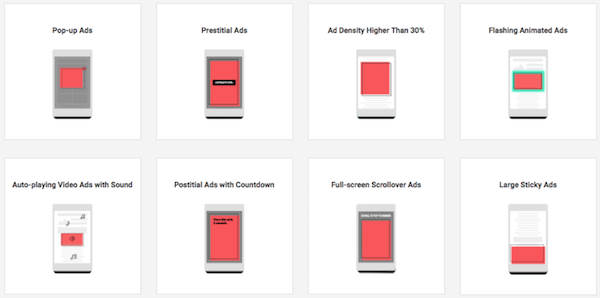

A 25.000 persone è stato chiesto di indicare quali formati pubblicitari fossero meno graditi, più fastidiosi e invasivi. Sia su pc/laptop che su mobile cioè sui loro smartphone. Raccolti i dati sono stati identificati i formati peggiori sui quali si sarebbero focalizzati gli sforzi di tutta la coalizione.

Ad esempio: banner che occupano tutto lo schermo con un conto alla rovescia prima del quale non si possono chiudere oppure video in autoplay con audio on, su smartphone. Tutti formati oggettivamente fastidiosi e fortunatamente piuttosto rari da trovare. Quello che ha fatto Google è stato di fungere da elemento abilitante dei lavori portati avanti dalla coalizione, decidendo di bloccare questi formati. Quindi – prima di qualsiasi altra cosa – Google si è mosso con i piedi di piombo (vedi i discorsi sull’attenzione dei regulatory di cui sopra) fungendo da abilitatore e non da attore politico perché non ha scelto unilateralmente i formati da bloccare.

Google ha avvertito preventivamente gli editori

Sembra che solo lo 0,9% dei siti editoriali verranno in qualche modo toccati da questo blocco. E i siti saranno ancora visibili senza problemi. In altre parole, Chrome non blocca l’accesso alle pagine ma rimuove soltanto il banner non conforme. Sono quindi solo i singoli formati di advertising a essere filtrati. I siti a rischio sono così pochi perché nei mesi scorsi Google ha preventivamente avvertito gli editori che avevano in pagina alcuni formati elencati nella black lisk della Coalition For Better Ads. La metà di loro si sono messi al lavoro e già prima della scadenza del 15 febbraio non presentavano più banner considerati invasivi. Una nota importante: i siti che si sono visti arrivare una segnalazione da Google non sono solo piccoli editori borderline ma anche grandi editori come Forbes o il LA Times. Tutti corsi ai ripari in tempo zero. Questa è la vera potenza di Google, non quella che fa scrivere titoli piccati ma quella che riesce a spostare i comportamenti di un’industria. Come lo fece per il mobilegeddon o con gli sforzi verso il miglioramento della user experience dei siti, usando come leva il posizionamento organico che riescono a ottenere.

Questo ci porta a una considerazione generale sui grandi player del mercato digitale. Il loro valore è nel numero delle persone che utilizzano i loro servizi. Non si tratta di aziende tradizionali dove la capitalizzazione è data da asset più concreti. Il valore di Google, Facebook, Amazon ma anche di Twitter e Snapchat è dato dal loro bacino di utenti attivi. Nel mondo anglosassone ci si riferisce a questo tema come “walled garden”, cioè un giardino contornato da un muro. Un giardino chiuso, privato. Uno spazio dove è sicuramente più facile imporre le proprie regole, pur sapendo che le persone possono abbandonarlo tutte le volte che non sono d’accordo. Il valore di queste aziende si misura quindi in “utenti”, in persone felici di utilizzare quel servizio o tecnologia. Perse quelle, l’azienda si sgonfia e il suo valore crolla inesorabilmente come abbiamo visto accadere tante volte in questi anni. Chrome è sotto gli occhi di tutti perché è usato a tantissime persone, la sua quota di mercato si stima attorno al 60% (http://gs.statcounter.com/browser-market-share). E Google sa che può migliorare la loro esperienza anche filtrando contenuti fastidiosi, contribuendo ad allargare ancora di più il numero degli utilizzatori.

Come detto sopra, i siti colpiti sono davvero pochi. Inoltre, Chrome si prenderà i primi 30 giorni per raccogliere evidenze e mappare quello che incontra sui siti senza bloccare nessun banner in questo primo periodo di studio.

Mettere l’utente al centro di un cambiamento è ancora una volta l’aspetto più rilevante della soluzione adottata da Google per proteggere il walled garden di Chrome: sono sempre le persone che devono poter scegliere. Quando un banner viene bloccato, l’utente viene avvertito e può selezionare serenamente di continuare a vedere i banner invasivi. Le persone devono poter prendere le loro decisioni in autonomia.

Il ruolo del Browser vs le app di Ad Blocking

C’è una profonda differenza fra quello che ha fatto Google e gli Ad Blocker in generale. Intanto va notato che il browser sta diventando un software molto più utile di prima. Fin dalla sua nascita ha sempre ricevuto dati dall’esterno e li ha portati dentro i nostri dispositivi senza fare domande e senza porre filtri di sorta. Al punto che molti codici malware venivano iniettati dentro le pagine – e spesso anche dentro i banner – e gli utenti potevano difendersi solo grazie agli antivirus, non certo contando sulla capacità dei browser di proteggerli. Oggi invece i browser stanno finalmente mutando da passivi ad attivi. Riescono cioè a fare un filtro su quello che ricevono e cercano di introdurre logiche di controllo, tutto nell’interesse degli utilizzatori finali. Un ad blocker tradizionale filtra tutta (o quasi) la pubblicità con una modalità on/off. Nel caso di Chrome, il filtro è molto soft ed è decisamente bilanciato anche verso la sostenibilità dei publisher.

Si stima che nei soli Stati Uniti, nel corso del 2017 siano andati in fumo 15,8 miliardi di pubblicità filtrata dagli ad blocker. Guardandola da un altro punto di vista, sono 15,8 miliardi di risorse che i publisher potevano impiegare per migliorare la qualità del loro prodotto editoriale. In altre parole, sono gli stipendi dei giornalisti, gli investimenti per migliorare la fruibilità e leggibilità delle pagine e così via. Se il contenuto è così superficiale da generare mostri (vedi alla voce fake news, ndr), è anche per questo motivo.

Twitter: @nereo