categoria: Tasche vostre

Pensioni a quota 100: si può evitare un’altra manovra contro i giovani di oggi e di domani?

Pochi giorni fa l’OCSE ha pubblicato il consueto Education at a Glance, edizione 2018, con tutta la sua mole di dati e indicatori sui sistemi di istruzione nei vari Paesi aderenti all’organizzazione con sede a Parigi.

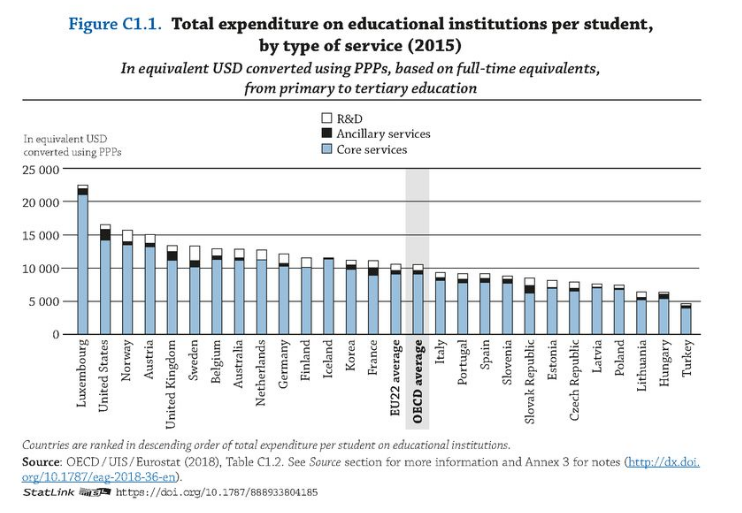

Nel capitolo dedicato alle risorse finanziarie, osservando la spesa totale per studente, si evince che l’Italia è al di sotto della media Ocse e della media UE (a 22).

Osservando la spesa in percentuale del Pil, lo scenario peggiora e ci vede nelle ultime posizioni.

Leggendo il rapporto, me ne è tornato in mente un altro, il Pensions at a glance (edizione 2017). Sempre osservando il capitolo dedicato alle risorse, la situazione italiana è molto diversa rispetto al caso dell’istruzione. Siamo dietro solo alla Grecia in merito a spesa in percentuale del Pil (16,3% nel 2013) e siamo al primo posto con riferimento alla percentuale di spesa pubblica dedicata al pagamento delle pensioni (31,9% nel 2013).

Non è la sede per interrogarci su come siamo potuti giungere a tale squilibrio, ma questa è la situazione attuale (si possono trovare numeri più attuali, ma non cambierebbe la sostanza). Appare doveroso chiederci se intendiamo proseguire su questa strada, rendendola persino più tortuosa, o cambiare direzione. Si obietterà che non vi è alcuna correlazione tra le due voci di spesa (“perché non aumentare entrambe?”), ma come sta imparando anche l’attuale Esecutivo, la politica deve compiere delle scelte sulla base delle risorse disponibili, essendo impossibile spendere senza conseguenze.

Si parla molto in questi giorni di “quota 100”. Così il Ministro Salvini: «Ho chiesto» e i tecnici «ci stanno lavorando ancora in questi minuti quota 100» o «41 anni e mezzo di contributi», fermo restando che 64 anni come età minima «è un limite troppo alto. Io ho chiesto al massimo 62 anni». Tutto ciò potrebbe costare, annualmente, anche più di 10 miliardi di euro.

In occasione della presentazione del Rapporto annuale Inps, il Presidente Tito Boeri ha evidenziato che «Oggi abbiamo circa 2 pensionati per ogni 3 lavoratori. Questo rapporto è destinato a salire nei prossimi anni. (…) a partire dal 2045 avremo addirittura un solo lavoratore per pensionato. Oggi un reddito pensionistico vale l’83% del salario medio. In queste condizioni, con un solo lavoratore per pensionato, quattro euro su cinque guadagnati col proprio lavoro andrebbero a pagare la pensione a chi si è ritirato dalla vita attiva. Il passaggio al sistema contributivo, con regole pensionistiche meno generose, serve proprio ad evitare che questo avvenga. Ma se dovessimo oggi abbassare l’età di pensionamento con prestazioni che hanno ancora una forte componente retributiva, condanneremmo i lavoratori a destinare fino a due terzi del proprio salario al pagamento delle pensioni. Ad esempio, ripristinando le pensioni di anzianità con quota 100 (o 41 anni di contributi) si avrebbero subito circa 750.000 pensionati in più. (…) Avremmo dunque non solo più pensionati, ma anche meno lavoratori, ciascuno dei quali con un fardello ben più pesante sulle proprie spalle».

Ma parliamoci chiaro, problemi come la sostenibilità del sistema pensionistico o la curva demografica del nostro Paese interessano a pochi. Negli ambienti di lavoro già si pregusta la quota 100, come se fosse realtà. Domenica scorsa, passeggiando nel parco, sentivo due signore – probabilmente già in pensione – discutere di quota 100 con cognizione di causa. Si tratta di un messaggio politico semplice ed immediato, accessibile a tutti e molto appetibile, ma che nasconde conseguenze meno visibili.

Molto minore, di contro, la sensibilità comune nei confronti della povertà educativa o della scarsa mobilità sociale. Su quest’ultima scrive l’OCSE nella sintesi italiana che «(…) le persone i cui genitori sono poco istruiti (…) hanno meno probabilità di frequentare programmi educativi destinati alla prima infanzia, di completare un percorso di studi nella scuola secondaria superiore e di accedere a livelli d’istruzione superiori rispetto alle persone che hanno almeno un genitore laureato». A tal riguardo, il rapporto evidenzia che in Italia solo il 18% delle ragazze e il 17% dei ragazzi (fascia di età 18-24) ha almeno un genitore avente educazione universitaria e ciò evidenzia un gap iniziale importante.

Sulle disuguaglianze di partenza incidono fattori familiari, come evidenziato in una pubblicazione (consigliatissima) a cura di SRM[1], «I bambini che vivono in condizioni di forte deprivazione economica sono i più esposti alla povertà educativa, che li colpisce spesso già nei primi anni di vita, determinando un ritardo nell’apprendimento e nella crescita personale ed emotiva, che difficilmente potrà essere colmato crescendo». Ma a volte non è sufficiente il parametro familiare a spiegare le differenze, perché esso può essere neutralizzato da fattori socio-territoriali. Durante il “Festival della Formazione e dell’Apprendimento Continuo“, Federico Fubini ha raccontato di aver condotto un esperimento, descritto nel suo ultimo libro[2], basato sul “marshmallow test” di Walter Mischel. I risultati ottenuti hanno evidenziato una differenza di “performance” tra i bambini di una scuola di Napoli ed i loro coetanei di Milano, ma non tra i bambini di Napoli provenienti da famiglie “nella legalità” e da famiglie “fuori dalla legalità”: «In sostanza, a Napoli era l’ambiente generale e non la famiglia specifica il fattore decisivo».

Nonostante la situazione non sia del tutto rosea, sembriamo indifferenti rispetto a tali disuguaglianze di opportunità, spesso irrecuperabili, che poi si rifletteranno sul futuro occupazionale dei ragazzi. I quali faranno fatica a trovare un buon lavoro e ad avere quella continuità contributiva necessaria per ottenere – a loro volta – una pensione. Un circolo vizioso che ormai si autoalimenta.

Lungi dal sostenere che la prossima manovra finanziaria possa far miracoli o che sia sufficiente spendere qualche miliardo in più per risolvere o quantomeno alleviare i suddetti problemi. Ma di certo sarebbe auspicabile vedere l’istruzione e l’attenzione verso le future generazioni in cima alle priorità di qualsiasi Governo. Secondo Giustino Fortunato «Il nostro obbligo più importante è quello dell’educazione; di qui, dunque bisogna ricominciare: opera lunga, vasta, difficile, se è vero che educare voglia dire far cosciente l’incosciente, ma degna e gloriosa»[3].

Invece, ancora una volta, potrebbe essere privilegiato il sistema previdenziale. Fare di tutto ciò una sintesi da conflitto intergenerazionale “nonni vs nipoti” non avrebbe alcun senso. Chiaramente il cittadino sfrutta quanto concesso dalle istituzioni, non fidandosi dello Stato (meglio un uovo oggi…), così come è abbastanza evidente (e legittimo) che chi ha lavorato per quarant’anni senta di avere il diritto di poter godere il meritato riposo. Ma occorre evidenziare che si continua a perpetrare un inganno. In un sistema a ripartizione le pensioni erogate ogni mese vengono finanziate dai contributi versati dai lavoratori attuali (e dal supporto integrativo della fiscalità generale). Se i pensionati aumentano e i lavoratori diminuiscono, la sostenibilità del sistema è a rischio. Tutto questo è abbastanza intuitivo, semplice da capire come la “quota 100”, senza alcun paper, ma elettoralmente non paga. E questo fa tutta la differenza del mondo.

Twitter @frabruno88

[1] la pubblicazione è rinvenibile al seguente link. Il testo citato si trova a pag. 249.

[2] Fubini F. “La maestra e la camorrista. Perché in Italia resti quello che nasci”, Mondadori 2018, Capitolo V.

[3] Citato in Cottarelli C., “I sette peccati dell’economia italiana”, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, p. 157