categoria: Vicolo corto

Tutele crescenti indietro tutta, un disastro per noi giovani

Alcune settimane fa la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il meccanismo di indennizzazione per i licenziamenti illegittimi previsto dal Jobs Act: le cosidette tutele crescenti. La notizia è passata in secondo piano rispetto al dibattito sull’aggiornamento del Def, ma è in realtà fondamentale per lo sviluppo del paese. Le tutele crescenti prevedevano in caso di licenziamento economico illegittimo un’indennità uguale a due mesi di stipendio per ogni anno di anzianità (con un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità). Secondo la Corte, un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio è contraria ai principi di ragionevolezza e uguaglianza. È una marcia indietro che significa meno sicurezza sulle tutele per i lavoratori e più incertezza per le imprese intenzionate ad assumere in modo stabile, mantenendo il dualismo tra lavoratori a tempo indeterminato e precari, per lo più giovani e lavoratori deboli.

La marcia indietro sulle tutele crescenti è una scelta e un segnale disastroso, soprattutto per noi nuove generazioni. I motivi proviamo a schematizzarli, in maniera non esaustiva, in questo articolo.

Primo, le alternative – il ritorno al dualismo e alle tutele incerte – allontanano, non avvicinano, la possibilità per noi giovani di ottenere un posto di lavoro tutelato, che ci permetta di costruire un progetto professionale o di vita, e che ci garantisca sufficienti diritti in termini di previdenza e formazione. Tali aspetti sono invece, secondo motivo, favoriti dal contratto a tutele crescenti che, anche grazie agli incentivi messi in campo dal Governo negli anni 2014-2016, aveva garantito una forma di tutela generosa e compatibile con la modernità ad un numero crescente di lavoratori. Terzo, il segnale di una marcia indietro, non per via politica ma giudiziaria, su una delle poche riforme veramente rilevanti degli ultimi 20 anni, dà il segnale di un paese che è una nave senza timone.

Una premessa: attendiamo le motivazioni della sentenza della Corte, senza le quali non è possibile esprimersi in modo definitivo. Speriamo sinceramente che il dialogo e il rispetto, reciproco, tra le istituzioni sappia dare una solidità costituzionale e una sostenibilità economica alla volontà democratica dei cittadini. Ma, proprio per questo, ci sentiamo di esprimere la nostra opinione in merito, da cittadini e ricercatori, conducendo un’analisi economica e non giuridica, in attesa delle motivazioni della sentenza e delle reazioni del Governo.

Le alternative alle tutele crescenti hanno ben poco di ragionevole ed equo

Prima delle tutele crescenti la legislazione in vigore era quella prevista dalla riforma Fornero. Essa aveva già abolito la reintegra automatica prevista dal vecchio articolo 18 per il licenziamento economico illegittimo, ma manteneva aperta la possibilità per il lavoratore di essere reintegrato nei casi di “manifesta” insussistenza delle motivazioni. In pratica era spesso un giudice a valutare se procedere con la reintegra o se limitarsi a un’indennità e nel caso l’entità del risarcimento: un regime che costringeva entrambe le parti a un lungo processo, oltre che ad un ampio grado di incertezza, scoraggiando le aziende ad assumere a tempo indeterminato.

Prima ancora della legge Fornero, avevamo il vecchio articolo 18: una tutela apparentemente superiore ma di fatto inefficace e iniqua. Da una parte la reintegra era foriera di incertezza per coloro che, teoricamente protetti, dovevano attendere a lungo la sentenza, con un margine di discrezionalità non sempre favorevole al lavoratore; dall’altra creava una situazione di profonda iniquità nei confronti dei lavoratori precari, privi di reali garanzie proprio a causa del disincentivo per le imprese che l’art. 18 generava riguardo le assunzioni a tempo indeterminato. Il dualismo portava a un mercato del lavoro diviso in due (lo è ancora per larga parte, visto che il Jobs Act è applicato solo ai nuovi assunti). Inoltre i tutelati erano sempre meno numerosi, con sempre meno lavoratori in grado di ottenere un posto a tempo indeterminato, specialmente tra i giovani. È un dato che emerge chiaramente dalla Figura 1: la percentuale sul totale dello stock dei lavoratori a tempo indeterminato tra i 15 e i 34 anni (in blu) è decisamente bassa ed in netta diminuzione fino al 2014.

Figura 1: Stock degli occupati a tempo indeterminato (asse di sx) in Italia segmentati per classi d’età (15-34 e 35-64) in migliaia di unità e incidenza percentuale dei15-34 sul totale 15-64 (asse a dx)

Fonte: Elaborazione su dati provenienti dalla rilevazione delle forze di lavoro Istat.

Accanto ai lavoratori con il posto fisso, si è quindi creato un gruppo senza alcun tipo di protezione: precari, parasubordinati, finte partite iva. Questi lavoratori non erano più, soltanto, lavoratori temporanei, ma sempre più lavoratori in rapporto continuo ma precario con l’azienda. Noi giovani non solo portavamo in sostanza tutto il carico della necessità di flessibilità delle aziende, ma eravamo sempre meno in grado di raggiungere posizioni stabili. Come si vede in Figura 2, le cessazioni a tempo indeterminato superano le attivazioni di un margine grossomodo equivalente alle trasformazioni a tempo indeterminato, mantenendo stabile o negativo il saldo. Un trend interrotto dal binomio tutele crescenti-incentivi alle assunzioni che, se osservato con la lente di uno studio econometrico accurato di Tito Boeri e Pietro Garibaldi, mostra un effetto positivo per l’occupazione ed un saldo positivo per le assunzioni a tempo indeterminato (in valori assoluti).

Figura 2: Saldi attivazioni-cessazioni, trasformazioni a tempo indeterminato e variazione delle posizioni lavorative per carattere dell’occupazione e settori di attività economica;

Fonte: Rapporto mercato del lavoro 2017, Istat

Le tutele crescenti permettono una tutela più efficace

La modernità non abbassa la domanda di tutele, ma ne modifica le necessità: i diritti non si creano magicamente scrivendoli su un pezzo di carta, bensì facendo i conti con le forze economiche e sociali che investono ogni giorno il nostro paese. Le cause di questa inadeguatezza delle tutele dal mercato del lavoro, e non sul mercato del lavoro non sono legate ad una volontà politica ostile, ma a fattori come le incertezze legate alla crisi, la stagnazione della crescita, il sempre più rapido cambiamento tecnologico, la competizione internazionale che ha generato necessità di adattarsi rapidamente alle fluttuazioni del mercato.

In questo contesto economico, le tutele crescenti sono uno strumento che garantisce una tutela ragionevole ed equa. Una tutela ragionevole deve essere concreta, tempestiva e prevedibile, non portare alla lotteria dei ricorsi. Una tutela equa deve evitare che ci siano da un lato un gruppo sempre più ristretto di protetti e dall’altro una massa crescente di precari. Questo significa abbassare il costo monetario e l’incertezza per le aziende, spingendole ad assumere finalmente non con contratti precari ma stabili. Per riuscirci serve rendere certo l’ammontare dell’indennizzo, tenendolo contenuto all’inizio del rapporto quando l’incertezza è maggiore. Significa anche concedere ai lavoratori una protezione sufficiente, fin dai primi mesi senza dover trascorrrere anni di precariato senza diritti, e più ampia nel caso in cui il rapporto di lavoro si esaurisca a carriera inoltrata, quando è più oneroso trovare un nuovo impiego (una situazione non rara con carriere lavorative più mobili che nel passato). Una serie di ragioni supportate da una letteratura economica ben consolidata ma evidentemente considerate insufficienti dalla Corte. Senza contare che l’idea di combattere il precariato, stabilire delle tutele crescenti con l’anzianità e superare il dualismo era talmente ragionevole da essere sposata in toto dal decreto dignità di Luigi Di Maio, che ha confermato le tutele crescenti (pur alzandone i livelli minimi e massimi), e tentato di limitare ulteriormente le possibilità di utilizzo dei contratti a tempo determinato.

Quello che la Consulta sembra voler affermare, nei frammenti di spiegazione che trapelano dalla sentenza, è che il compenso “equo” dipenda anche da altre variabili. Immaginiamo un lavoratore licenziato dopo qualche anno di lavoro: in molti (noi inclusi) concorderanno che ci sia una sostanziale differenza se questo lavoratore avesse dei figli e un’esigua ricchezza familiare o se fosse ricco ed indipendente. Questi tuttavia sono aspetti che vanno affrontati con gli strumenti del welfare, e non con un pagamento imposto all’azienda che verrebbe al contrario portata a discriminare le tipologie di lavoratori più a rischio. Ad un principio ideale, in economia, è utile far corrispondere strumenti precisi, o il rischio è ottenere effetti perversi, cioè opposti all’obiettivo prefissato. Inoltre è assurdo pensare che una norma sui licenziamenti possa garantire ragionevolezza e uguaglianza in tutti i casi specifici; esiste un sistema di norme (che regolano rapporti tra privati) e di politiche fiscali e sociali (che regolano il rapporto fra Stato e cittadini) che insieme possono raggiungere un certo tipo di risultati. Considerare individualmente una norma, che regola un particolare aspetto del mercato del lavoro, appare perciò fuorviante al fine di valutarne la funzionalità pratica e la rispondenza ai valori della Costituzione.

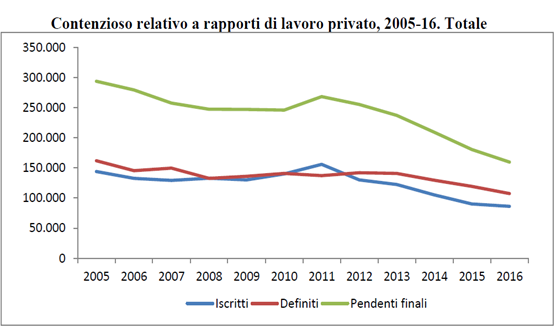

Un ulteriore rischio dovuto alla pronuncia della Consulta è l’aumento dei contenziosi relativi ai licenziamenti illegittimi, cioè non dovuti a motivazioni oggettive ma a contingenze economiche. Questi non potranno che aumentare alla luce di quanto deciso, così come erano significativamente diminuiti in seguito all’introduzione delle riforme Fornero e del Jobs Act. A dimostrarlo bastano i dati del Ministero della Giustizia (Figura 3), che mostrano il numero di contenziosi relativi ai rapporti di lavoro privati sorti tra il 2005 e il 2016. A questo punto, i contenziosi non potranno che aumentare.

Figura 3: Numero di contenziosi relativi ai rapporti di lavoro privati, regolati sia da contratti individuali che collettivi, tra il 2005 e il 2016.

Fonte: Ministero della Giustizia.

Un paese irriformabile?

Bisogna essere chiari: sarebbe stato completamente diverso se le tutele crescenti fossero state abolite dal governo. Saremmo stati contrari, ma non disperati. Il segnale della Consulta è invece deprimente: a distanza di ben cinque anni si annulla una delle poche riforme strutturali che la politica italiana ha concepito negli ultimi anni. Al di là del merito, è un problema grave per la pianificazione delle imprese e per la stabilità dei lavoratori veder cambiare assetto del mercato del lavoro dopo solo una legislatura. Se all’incertezza politica si aggiunge quella giuridica, il nostro paese diventa un luogo di confusione grottesca e di staticità gattopardiana.

La voglia di fare marcia indietro potrebbe essere comprensibile in un mercato del lavoro florido, non in quello italiano caratterizzato da dualismo, bassa partecipazione, emigrazione e disoccupazione ancora lontana dai livelli pre-crisi. Dopo aver conosciuto alle motivazioni della Consulta, sarà probabile un intervento del governo: ci auguriamo che in questo caso i criteri di “ragionevolezza” e “uguaglianza” siano applicati con maggiore attenzione a quello che in economia si chiama “l’equilibrio generale”, tenendo conto non delle bandiere ideologiche ma dei bisogni reali delle categorie più deboli.

Twitter @Tortugaecon