categoria: Vicolo corto

Ecco perché la società signorile alla Ricolfi in Italia non esiste proprio. Anzi

“La Società Signorile di Massa” è il nuovo libro del sociologo Luca Ricolfi che ha avuto un discreto successo, specie in un certo tipo di pubblico di area lib e libdem, per la sua disamina della società italiana e dei problemi che l’affliggono. Ne ho cominciato a parlare in un post precedente qui su Econopoly. Ecco la seconda parte del mio ragionamento.

La tesi di Ricolfi è la seguente:

“l’Italia non è una società del benessere afflitta da alcune imperfezioni, in via di più o meno rapido riassorbimento, ma è un tipo nuovo, forse unico, di configurazione sociale. La chiamerò “società signorile di massa” perché essa è il prodotto dell’innesto, sul suo corpo principale, che resta capitalistico, di elementi tipici delle società signorili del passato, feudale e precapitalistico. Per società signorile di massa intendo una società opulenta in cui l’economia non cresce più e i cittadini che accedono al surplus senza lavorare sono più numerosi dei cittadini che lavorano.”

Nello scorso post avevo iniziato parlando dell’occupazione e di come in realtà in italia, nella fascia di residenti in età lavorativa, sia il tasso di attività che di occupazione stiano salendo da anni e quindi, pur rimanendo ancora al di sotto di quelli di altri paesi avanzati, non confermerebbero questo trend verso “l’inattività volontaria” di cui parla il libro, anzi.

La nostra è una società dove chi è in età di lavoro cerca di lavorare sempre più, il problema è eventualmente demografico, dovuto all’invecchiamento della popolazione.

Anche la “stagnazione” di conseguenza non appare dovuta tanto alla mancanza di “voglia di lavorare” quanto a problemi strutturali del nostro tessuto economico, dominato da lavoratori autonomi, micro e piccole imprese, all’interno comunque di un trend comune a tutto il mondo avanzato di forte rallentamento degli incrementi di produttività.

Arriviamo quindi all’altro caposaldo della narrazione ricolfiana, la “condizione signorile”.

Ammetto che faccio veramente fatica a opporre una critica organizzata allo scritto di Ricolfi che passa da dati statistici ed economici, spesso citati un po’ a casaccio, a analisi storiche un po’ campate in aria, a sermoni antisuntuari quasi nello stile di San Bernardino di Siena.

In sintesi, sembra che l’origine di tutti i mali italiani sia questo benedetto 1964 che, come vi avevo detto, in effetti segna la fine del famoso “boom”. Ma c’è anche nel 1963, un anno prima, il primo governo di centro-sinistra presieduto da Moro, c’è il tentativo, subito abortito, di una pianificazione economica complessiva, c’è poi il 1968, c’è poi l’autunno caldo del 1969, lo Statuto dei Lavoratori del 1970, eccetera eccetera.

La parte sulla scuola è significativa, il ‘68 è il male assoluto, il pezzo di carta è troppo facile, non c’è più lavoro e impegno, c’è il pizzaiolo che non trova camerieri diplomati e anche le mezze stagioni le vedo male male.

Insomma, come per i noEuro il cuore batte per gli anni ‘80 e la Milano da bere, col doppio deficit pubblico ed estero che ci portò al botto del 1992, così Ricolfi ha la sua età dell’oro nell’Italia del Boom, quando esportavamo felici grazie ad un costo del lavoro ridicolo e gli aumenti di produttività venivano in parte investiti per completare l’industrializzazione del paese, in parte andavano nei conti degli imprenditori a cui il fisco chiudeva amorevolmente un occhio, salvo poi arrivare all’autunno caldo del ‘69 quando quei cattivoni degli operai pretesero di avere il loro salario adeguato alla produttività e richiesero le garanzie normative presenti in altri paesi europei.

“Dopo il 1963 i due trend, del reddito e della ricchezza, si invertono: ora e per sempre, ossia fino ai nostri giorni, sarà la ricchezza a crescere molto più velocemente del reddito, non solo perché aumenta la domanda di abitazioni e di strumenti finanziari, ma perché, poco per volta, si riduce l’offerta di lavoro”

“Il grado di patrimonializzazione delle famiglie, ossia il rapporto fra patrimonio e reddito, è ancora basso (circa 4), molto più basso di oggi (quasi 9), ma il solo fatto che la riserva di valore su cui ogni famiglia può contare sia in aumento, e cresca più del reddito, basta ad allentare la spinta al lavoro, che fino alla fine del miracolo economico era stata fortissima.”

Insomma dopo il ‘64 viene a mancare quella “durezza del vivere” che spingeva tutti a lavorare, grandi, vecchi e piccini, no i piccini no, perché nell’indicatore d’occupazione creato ad hoc dal nostro si parte dai 15 anni verso l’eternità.

Almeno il lavoro minorile ce lo risparmia.

Però peccato che non sia proprio così usando dei dati non costruiti appositamente per fare tornare la narrazione,

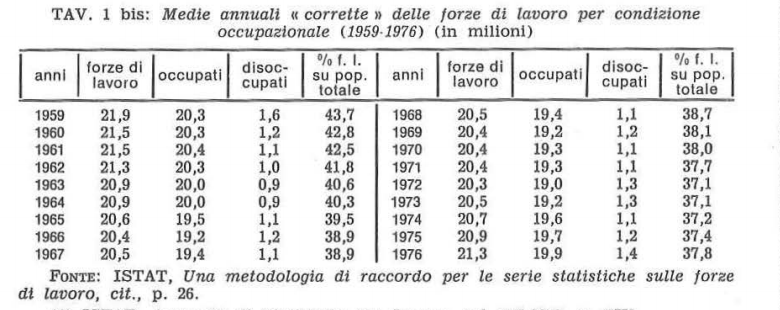

Ecco qui sopra invece i dati dell’occupazione proprio in quegli anni. Come si vede le forze di lavoro, cioè gli attivi, sono inferiori SEMPRE al 50% della popolazione, calano costantemente sia in termini assoluti che percentuali dal 1959 (anno del primo rilevamento ISTAT) ed anzi vedono una ripresa solo nel 1974, anno della crisi valutaria dovuta all’oil shock, l’anno poi della svalutazione brutta brutta e del debito pubblico, oh signora mia il debito pubblico, insomma di tutto quell’armamentario ideologico di cui Ricolfi si ammanta in maniera superficiale e che in fondo è la chiave del suo successo presso un certo pubblico che probabilmente si riconosce nella canzone di Celentano “chi non lavora non fa l’amore”

“A casa stanco ieri ritornai

Mi son seduto, niente c’era in tavola

Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato due giorni su tre

Coi soldi che le do non ce la fa più

Ed ha deciso che, lei fa lo sciopero contro di me

Chi non lavora non fa l’amore

Questo mi ha detto ieri mia moglie”

Arriviamo alla parte sui consumi odierni. Qua i dati sono più accessibili alle persone e quindi si può svicolare un po’ meno. Ricolfi deve ammettere che dal 1992 i redditi sono in pratica fermi e che i consumi lo sono dal 2000. Quindi da una parte deve dire che è la ricchezza quella che conta, non il reddito, dall’altra iniziare un estenuante, e a tratti veramente comico, peana contro le tipologie di consumo odierne.

Sulla prima parte bisogna dire che si perde una buona occasione per capire invece cosa è successo nella seconda metà degli anni ‘90. Qualcosa che ha veramente cambiato sia la società che l’economia italiana, e non sto parlando solo dell’€, ma di tutta la rivoluzione, anche normativa, nel comparto finanziario.

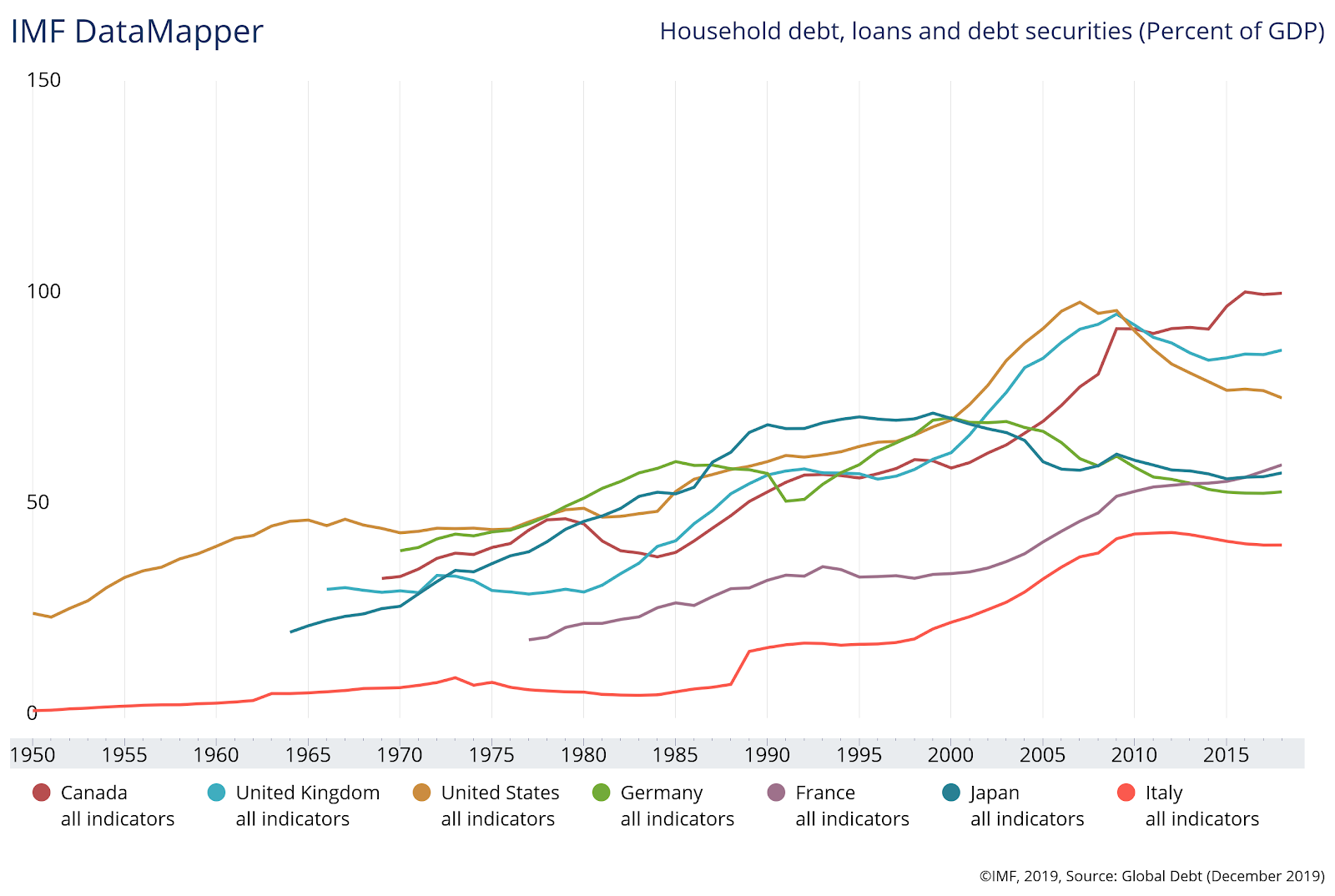

Fatto sta che l’adesione dell’Italia alla moneta unica, assieme alla liberalizzazione dei servizi finanziari (nuovo testo Unico Bancario del 1993), al calo dei tassi ed all’afflusso di capitali dall’estero porta alcuni effetti fra cui un aumento dei consumi spinto dal debito privato, fenomeno fino a quel momento abbastanza limitato in Italia, paese dove piuttosto era il risparmio, non l’indebitamento delle famiglie, la norma.

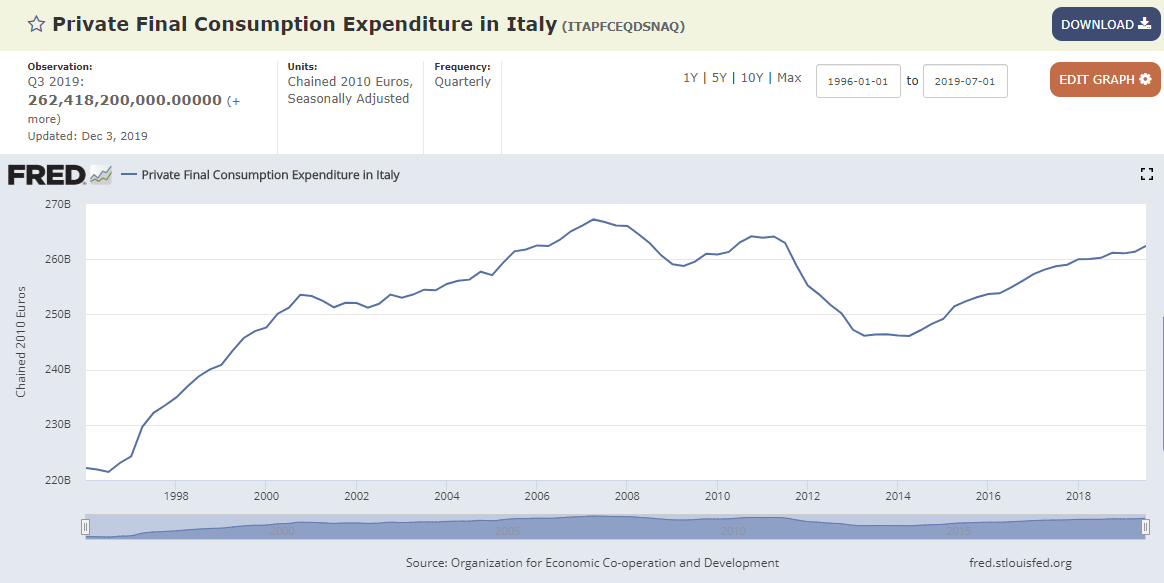

Fatto sta che vedete come i consumi dal 1996 al 2000 partano verso l’alto da 220 mld. di euro a oltre 250 per poi aumentare piano piano fino ai quasi 270 mld. massimo del 2007 per poi crollare e recuperare solo oggi il livello del 2005, cioè 15 anni fa.

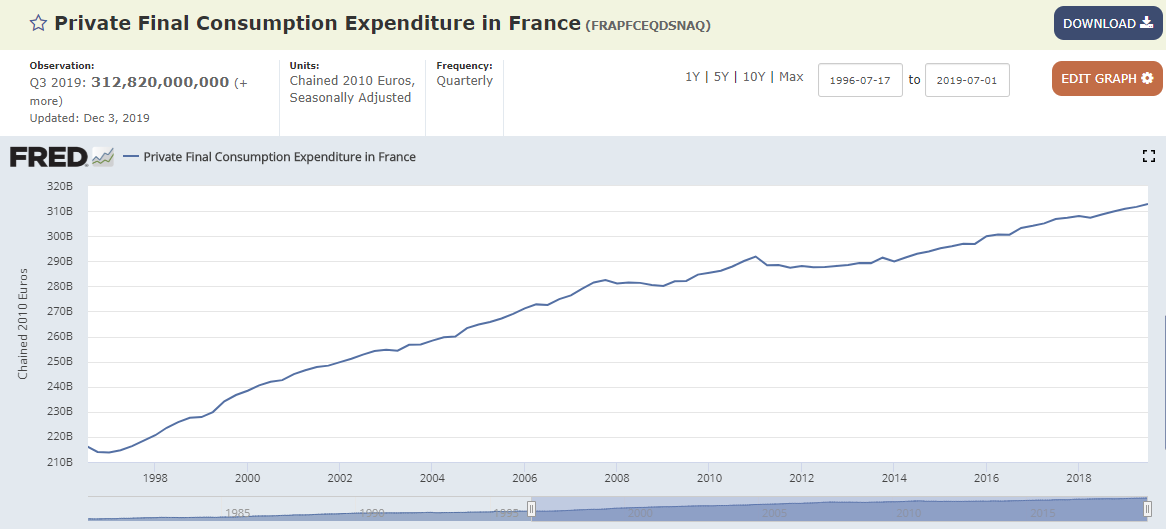

Prendiamo come confronto la Francia dove invece vedete che si parte anche lì nel 1996 dallo stesso livello, 220 mld., ma la crescita è meno impetuosa prima e il 2008 porta solo un rallentamento, che sembra ormai superato e viaggiano tranquillamente sopra i 310 miliardi senza che per Ricolfi loro siano una “società signorile di massa”, chissà poi perché. Ah sì perché crescono, ma se aumentano sempre i consumi, si cresce, è macro 101 (oh finché ai tedeschi va bene finanziarli, buon per loro).

Allo stesso tempo infatti l’indebitamento delle famiglie, prima praticamente inesistente, aumenta, anche se a livelli ancora molto inferiori rispetto alle altre economie avanzate e, comunque, in calo dal 2010 ad oggi.

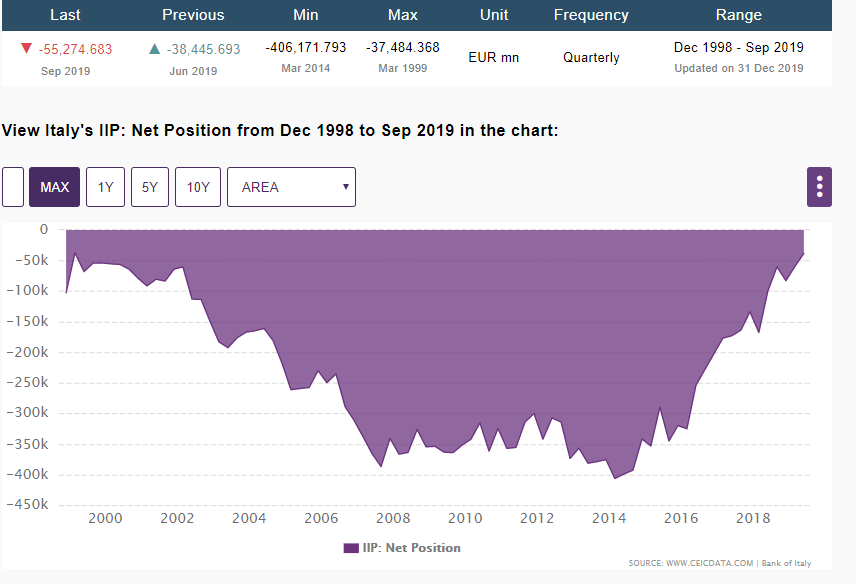

Un altro dato estremamente importante è la Posizione Netta sull’Estero (o NIIP), che indica se un paese è “a credito” o “a debito” rispetto al resto del mondo. I famosi paesi che “vivono oltre i loro mezzi” di solito vedono infatti un forte indebitamento, spesso privato (che poi quando le cose van male diventa pubblico, vedi Spagna, Irlanda, ecc), che finanzia consumi, e anche investimenti, oltre le capacità produttive del paese stesso e quindi poi determina un saldo negativo della NIIP.

Come vedete l’Italia ha visto un peggioramento progressivo della sua posizione netta sull’estero fino al 2008 ma dal 2015 è riuscita, grazie primariamente al surplus commerciale (cioè alla differenza positiva fra export ed import) a ripianarla ed ora tende allo zero e anzi, se il trend continua, diventeremo di nuovo un paese creditore verso il resto del mondo.

Queste analisi, come dicevo, sono completamente assenti nel libro di Ricolfi, che in sostanza invece dice in vari punti che stiamo “svendendo l’argenteria” per pagarci “consumi che non possiamo permetterci.” Ma a chi staremmo svendendo l’argenteria? Ai teteski katifi come dicono i no€? E allora come mai stiamo andando in credito verso l’estero?

Quindi non solo non stiamo vivendo “sopra le nostre possibilità” come dicono e scrivono alcuni buontemponi, perché esportiamo più di quanto importiamo ormai da anni, ma siamo anche riusciti a ripianare tutto il debito che avevamo fatto in quel periodo degli anni 2000 dove l’euforia ci aveva fatto credere di essere come gli USA, un paese che può tranquillamente indebitarsi col resto del mondo perché il resto del mondo ama essere creditore degli USA ed avere in tasca le sue cambiali, cioè i dollari.

Non è un particolare da poco, è un dato essenziale perché mostra come le scelte politiche degli ultimi anni siano state quelle di privilegiare la solidità dei conti verso l’estero, per evitare un altro 2011, piuttosto che spingere sui consumi interni e la conseguente crescita.

Altri paesi hanno seguito politiche opposte, la Spagna ad esempio ha una NIIP negativa per l’80% del suo PIL, il Portogallo per oltre il 100%, l’Irlanda per quasi il 170%.

Il Regno Unito (UK) da creditore adesso è in negativo per il 14% del PIL, cosa che ha influenzato molto, anche se non è mai stato esplicitamente detto, la scelta della Brexit, perché loro sì che, ultimamente, stanno “vivendo sopra le loro possibilità” e stanno vendendo i “gioielli di famiglia” (cioè asset) per pagarsi l’import, ma niente che un po’ di dazi, da far pagare alle classi meno agiate, non possa sistemare.

Ecco perché parlare oggi di “consumi opulenti” e “signorili” fa un poco sorridere.

Stiamo tirando la cinghia da ormai quasi dieci anni nei consumi e da venti anni nei redditi rispetto agli altri paesi avanzati, e ancora non si vede una fine, nonostante gli spazi di manovra si stiano creando.

Certo se si confronta il nostro stile di vita ad un contadino del Bangladesh ovvio che siamo “opulenti e signorili” ma di questo moralismo un po’ cheap, da decrescita infelice, ecco, sinceramente, ne faremmo decisamente a meno.

Come faremmo a meno appunto di tutta quella parte del libro che discetta sulla qualità dei consumi e in cui si mischia cocaina con accesso ad internet, videogiochi con gioco d’azzardo, vacanze, cellulari, auto e fitness visti come lusso sfrenato quando invece sono diventati quasi status sociali obbligatori: provate voi a trovare lavoro o vendere i vostri servizi presentandovi sovrappeso, con un aspetto sciatto, guidando una Tipo e con un Brondi del 1990 e nel mentre magari parlando della vostre meravigliose vacanze nel giardino di casa. Insomma un calderone che sembra un misto fra il MOIGE, gli alfieri del ritorno ai campi e il nonno brontolone “ma stai sempre sul computer te! Eh ai miei tempi si andava a …” ecco ci siam capiti.

Non sto ad evidenziare le numerosissime assurdità storico-economiche che si incontrano quasi ad ogni riga, ad esempio quando dice “un’imponente espansione del debito pubblico, che ha permesso agli italiani, specie negli anni settanta (gli anni della stagflazione), di accrescere sia il proprio reddito disponibile (alimentato dai trasferimenti statali), sia il proprio patrimonio grazie ai ricchi dividendi dei titoli di stato” quando negli anni settanta il tasso reale sui titoli di stato era negativo e quindi in realtà i loro possessori finanziavano lo stato, altro che ricchi dividendi (quello successe dopo il Volcker Shock del 1981 eventualmente).

Non mi pronuncio neppure su tutta la parte di sociologia fra ippopotami e uccelli parassiti né su quella del “giovin signore” che vive sui risparmi dei padri e dei nonni, topos esistente in letteratura dai tempi di Arpagone ed i “prestiti a babbo morto”.

Sicuramente in Italia abbiamo sia grossi problemi nella nostra struttura economica sia grosse ineguaglianze, sicuramente più sul lato della ricchezza che su quello dei redditi.

Però per lavorarci sopra seriamente ci vogliono meno narrazioni e più dati rigorosi.

E menti meno ideologizzate.

Twitter @AleGuerani

GLI ALTRI POST DEL DIBATTITO:

Primo post di A. Guerani: Mia mamma di anni 93 deve continuare a lavorare? No, il punto è la produttività

La replica di Massimo Famularo: Uno spettro si aggira per i Social, è il fantasma della cattiva retorica

PER APPROFONDIRE:

Produttività in Italia: un blocco culturale più che tecnologico