categoria: Vendere e comprare

Quello che dobbiamo sapere quando parliamo di smart working

Ciò che tutti sanno, ma che si tende a dimenticare, è che la scelta dello Smart Working è derivata dall’esigenza di contrastare la pandemia, non certo da una improvvisa e miracolosa maturazione del nostro mercato del lavoro. Detto altrimenti, milioni di persone sono state chiuse in casa ben sapendo che non potevano davvero lavorare, pure se sarebbero comunque state pagate normalmente.

Molti hanno voluto raccontare, magari credendoci, che lavorare da casa avrebbe favorito il cambiamento della nostra società. Il nuovo miracolo italiano si sarebbe nutrito di tecnologia e lavoratori “remotizzati”, con la vita professionale ridotta a una chat. E per un attimo questa narrazione ha acceso anche molti entusiasmi.

Poi qualcuno ha iniziato a ragionare. Lo smart working è la perfetta confusione fra pubblico e privato. È sostanzialmente privilegio di una minoranza. Conviene molto ai datori di lavoro – che risparmiano sui costi fissi – e meno a chi lavora sul serio, che scopre improvvisamente di lavorare molto più di prima: senza orari.

Ciò non vuol dire che sia un’idea sbagliata. Al contrario: se ben ponderata può dimostrarsi molto utile. Ma significa solo che spacciare lo smart working per la panacea delle economie avanzate è semplicemente una storiella da lockdown.

Quindi è arrivata l’Istat. Il suo rapporto annuale propone alcuni dati che partono da una semplice considerazione statistica. Lo smart working ha come presupposto “ontologico” non soltanto la disponibilità di reti digitali efficienti e device di ultima generazione, ma richiede anche una competenza che non deve solo essere posseduta, ma anche ampiamente coltivata.

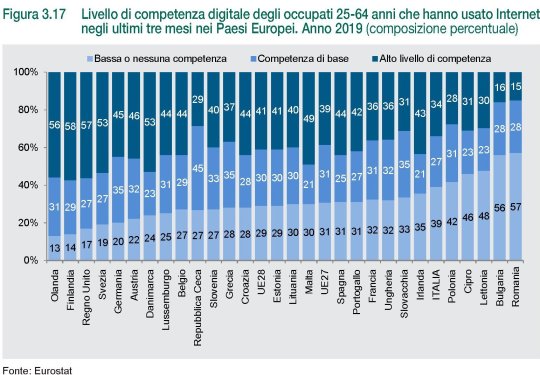

Quanto a quest’ultima, i dati Eurostat sono un’ottimo promemoria. Noi italiani siamo nella parte bassa della classifica.

Notate che l’universo rappresentato fa riferimento solo alla popolazione in età di lavoro. Sono quindi esclusi gli anziani che ovviamente sono in parte comprensibilmente digiuni di tecnologia. Sapere che quasi il 40% di questa popolazione in Italia ha competenze basse o inesistenti illumina di una luce nuova la retorica sullo smart working che ha funestato – e continua ancora a funestare – il nostro dibattito pubblico.

Diciamolo meglio: quel 34% di persone che ha un livello alto di competenze informatiche, al quale per pura carità di patria potremmo sommare quel 27% con competenze di base, sono le persone alle quali possiamo affidarci per fare smart working. Ma poi bisognerebbe vedere come, dove e quando sono occupate. E questa è tutta un’altra storia.

L’indagine Istat sulla forza lavoro del 2019 mostra che quell’anno solo lo 0,8% degli occupati (184 mila persone) ha usato la propria abitazione come luogo di lavoro, il 2,7% (629 mila persone) come luogo secondario e il 2,2% (524 mila) come luogo occasionale. “Complessivamente quindi – sottolinea Istat – emerge come meno del 6% degli occupati fosse immediatamente preparato a lavorare da remoto”. Difficile che questa situazione sia cambiata dopo il lockdown.

Se a ciò si aggiunge che i lavoratori casalinghi sono usualmente indipendenti, con titolo di studio elevato, impiegati per lo più nei comparti dei servizi, informazione e comunicazione, servizi alle imprese e nell’istruzione, ecco che il nostro identikit sugli smart worker si raffina: minoranze qualificate, per le quali “va evidenziato il rischio che il confine tra tempi di lavoro e tempi di vita diventi labile e, dunque, il lavoro risulti invasivo”.

Chi ha fatto o fa davvero smart working – la famosa minoranza silenziosa a fronte di una maggioranza che ne parla – lo sa bene, ma è meglio ricordarlo usando le parole dell’Istat: “Circa il 40 per cento di chi lavora da casa (luogo principale o secondario) dichiara di essere stato contattato al di fuori dell’orario di lavoro almeno tre volte da superiori o colleghi nei due mesi precedenti e la quota arriva quasi al 50 per cento tra chi usa la casa come luogo di lavoro occasionale. Inoltre, viene richiesto di fornire una risposta tempestiva anche se al di fuori dell’orario di lavoro al 26,1 e al 20,9 per cento di chi lavora a casa come luogo principale e secondario e al 33 per cento di chi lavora a casa occasionalmente”.

Se poi guardiamo al tipo di contrattualizzazione usata di solito dagli smart worker, scopriamo anche un’altra scomoda verità: “Solo in un numero limitato di casi il lavoro da casa è formalizzato: l’8,2 per cento di chi lavora a casa ha un contratto di telelavoro (lo 0,2 per cento del totale dei dipendenti) e il 20,2 per cento un accordo di smart working (0,5 per cento del totale), per un totale di circa 116 mila persone. In entrambi i casi gli istituti sono riservati quasi esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato, in gran parte (circa il 73 per cento) nel settore dei servizi”.

Istat ha stimato anche il grado di fattibilità da remoto delle varie professioni, arrivando alla conclusione che circa 8,2 milioni di persone potrebbero svolgere il proprio lavoro da casa, pari al 35,7% degli occupati. Percentuale curiosamente simile a quella dei lavoratori dotati di competenze informatiche avanzate.

Il dato degli 8,2 milioni di potenziali smart worker, deve essere però corretto al ribasso. “Escludendo alcune professioni per le quali si può considerare che il lavoro da remoto sia preferibile solo in situazioni di emergenza (ad esempio gli insegnanti nei cicli di istruzione primaria e secondaria), si individuerebbero circa 7 milioni di occupati che potrebbero lavorare a distanza: 4,1 milioni tra le professioni che richiedono supervisione e 2,0 milioni tra quelle ad elevata autonomia”. I settori rimangono i soliti: informazione e comunicazione, attività finanziarie e assicurative, servizi alle imprese.

Possiamo anche immaginare, basandoci sui dati riscontrati statisticamente, una specie di fenotipo dello smart worker. In dettaglio: “Le professioni che potrebbero essere svolte con modalità remota riguardano una quota maggiore di occupate (37,9 per cento contro 33,4 per cento degli occupati), di ultracinquantenni (37,6 per cento contro 29,5 per cento dei giovani occupati), del Centro-Nord (37 per cento contro il 28,8 per cento del Mezzogiorno), di laureati (64,2 per cento contro 37,4 per cento dei diplomati e 9,4 per cento degli occupati che hanno raggiunto l’obbligo scolastico)”. E così l’identikit si perfeziona: lo smart worker è più probabilmente donna, di una certa età, residente nel Centro-Nord e laureata.

Da tutto ciò possiamo trarre una conclusione molto semplice. Impostare una società sullo smart working significa non solo poter disporre di reti e device efficienti, ma anche di tanti lavori e di lavoratori smart. E noi purtroppo, siamo carenti. Negli uni come negli altri.

Twitter @maitre_a_panZer