categoria: Sistema solare

Perché la Cina non crede più in Bruxelles e punta sull’amico Orbàn

Post di Jian Wu, Professoressa di Finanza presso la Néoma Business School –

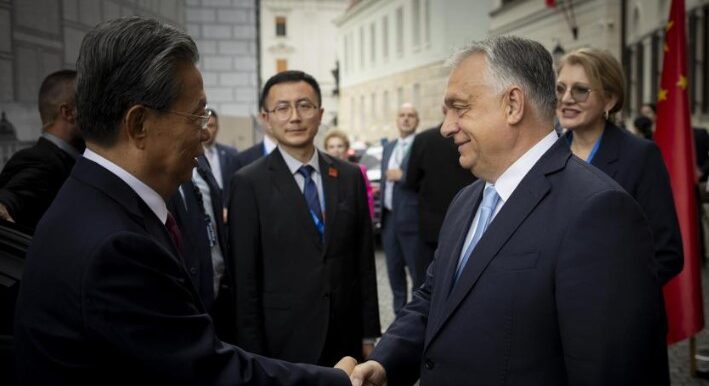

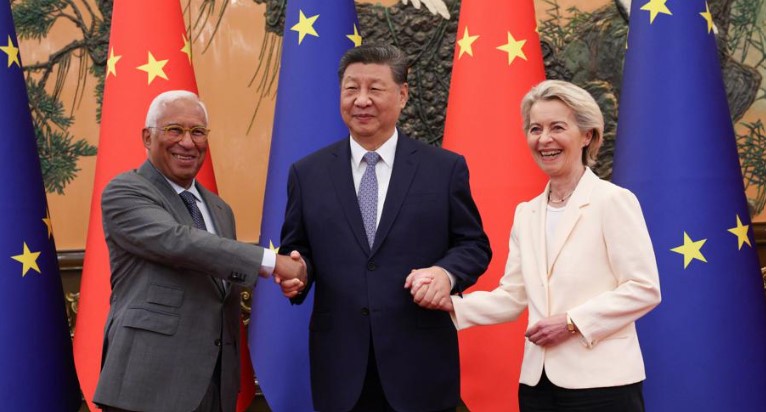

Nel 2025 ricorre il primo mezzo secolo di relazioni diplomatiche tra l’Unione Europea e la Cina. In questa occasione, il 25° vertice UE-Cina avrebbe dovuto tenersi a Bruxelles, ma il presidente Xi Jinping ha declinato l’invito a partecipare di persona. Sono quindi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e António Costa, presidente del Consiglio europeo, a essersi recati a Pechino a fine luglio, per un vertice infine ridotto a una sola giornata.

Durante l’incontro, la signora von der Leyen ha sollevato una serie di tensioni tra i due partner: un disavanzo commerciale di 300 miliardi di euro a sfavore dell’UE, il sostegno ambiguo della Cina alla Russia nella guerra in Ucraina, la questione delle sovraccapacità nel settore dei veicoli elettrici, ecc. Secondo lei, le relazioni UE-Cina si trovano oggi in un “punto di flesso”. Da parte sua, Xi Jinping ha invitato l’UE e la Cina a comportarsi come veri “grandi attori” responsabili sulla scena mondiale, al fine di orientare la relazione nella giusta direzione.

Il vertice si è concluso con un unico accordo relativo alla cooperazione climatica – ben lontano dalle ambizioni iniziali. Questa sequenza diplomatica mette in evidenza una realtà ormai difficile da ignorare: le relazioni UE-Cina non sono più quelle di un tempo. Si è instaurata una crisi di fiducia. Come si è arrivati a questo punto? E soprattutto, quali prospettive si delineano per il futuro di questo partenariato strategico indebolito

Antonio Costa, Xi Jinping e Ursula von der Leyen al recente vertice Cina-Ue di Pechino

Una relazione fondata sull’apertura reciproca e sull’integrazione economica

Dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche nel 1975, l’UE (allora Comunità Economica Europea) e la Cina hanno attraversato profonde trasformazioni.

– L’UE è passata da 9 a 27 Stati membri, dotandosi di un mercato unico, di una moneta comune e di istituzioni rafforzate. Da parte sua, la Cina è salita al secondo posto tra le potenze economiche mondiali, con un PIL moltiplicato per otto tra il 1975 e il 2024.

– Gli scambi commerciali, che ammontavano originariamente a 2 miliardi di euro all’anno, raggiungono oggi questa cifra ogni giorno. L’integrazione commerciale si è fortemente accelerata dopo l’ingresso della Cina nel WTO nel 2001, facendo dell’UE uno dei suoi principali partner economici.

– Nell’ottobre 2003, l’UE e la Cina hanno pubblicato una Dichiarazione Congiunta sul Partenariato Strategico Globale UE-Cina, segnando un’evoluzione da una cooperazione tradizionale a un livello strategico. Questa dinamica è stata a lungo percepita come reciprocamente vantaggiosa, benché i rapporti di forza si siano progressivamente spostati a favore di Pechino.

Il presidente della Repubblica popolare cinese, Xi Jinping

Una relazione divenuta asimmetrica e squilibrata

Con il tempo, questa interdipendenza economica ha rivelato crescenti squilibri. Mentre l’UE mantiene un leggero surplus commerciale nei servizi (22 miliardi di €), il disavanzo sui beni ha continuato ad aumentare dal 2001, raggiungendo oltre 300 miliardi di € nel 2024. Questa asimmetria si spiega in gran parte con l’ascesa industriale della Cina, sostenuta da massicci interventi statali e da una strategia di esportazione aggressiva.

Parallelamente, gli investimenti cinesi in Europa si sono evoluti: un tempo concentrati sull’acquisizione di asset esistenti, dal 2017 privilegiano l’installazione di nuove sedi industriali, in particolare nell’Europa centrale. L’UE denuncia anche ostacoli persistenti all’accesso al mercato cinese, pratiche considerate sleali e una pressione crescente sui trasferimenti tecnologici.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen

Una relazione geopolitica sotto tensione

Oltre all’economia, le tensioni geopolitiche hanno pesato fortemente sul partenariato UE-Cina.

– Dal 2019, l’UE qualifica la Cina al contempo come “partner”, “concorrente economico” e “rivale sistemico”, riflettendo un’ambivalenza crescente.

– Sanzioni reciproche, divergenze sui diritti umani, la guerra in Ucraina e la questione delle sovraccapacità nei veicoli elettrici hanno contribuito all’erosione della fiducia strategica.

In questo contesto, l’UE cerca di ridurre la propria dipendenza dalla Cina attraverso una strategia di “de-risking”, mantenendo al contempo il dialogo su alcune sfide globali come il clima. Il 25° vertice UE-Cina illustra questa dualità: malgrado i toni moderati, evidenzia lo sforzo di entrambe le parti di preservare un legame divenuto fragile ma vitale.

Una relazione riconfigurata dalla rivalità sino-americana

La crescente rivalità strategica tra Cina e Stati Uniti ridefinisce profondamente i contorni della relazione UE-Cina. Sebbene l’Europa aspiri da tempo a un ruolo autonomo in un mondo multipolare, la sua dipendenza strutturale dagli Stati Uniti — sul piano economico (fondi come BlackRock, Vanguard, KKR), tecnologico (GAFAM) e della sicurezza (NATO) — ne limita il margine di manovra. Di fronte all’escalation delle tensioni tra Cina e USA, l’UE si allinea spesso alle posizioni americane, in particolare su dossier sensibili come le tecnologie critiche (es. ASML), le terre rare, Taiwan, la sicurezza indo-pacifica o i diritti umani (Hong Kong, Tibet, Xinjiang).

Questo allineamento transatlantico si è manifestato anche con l’accordo doganale firmato il 27 luglio 2025 tra D. Trump e la signora von der Leyen. Tale accordo prevede, senza contropartite, l’imposizione di un dazio del 15% sulle esportazioni europee verso gli Stati Uniti, l’impegno dell’UE ad aumentare le importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) americano e a intensificare gli investimenti sul suolo statunitense.

Dal partenariato strategico globale UE-Cina a relazioni bilaterali pragmatiche?

Di fronte a questa evoluzione, anche la Cina rivede la propria strategia. Pechino sembra non nutrire più illusioni sull’UE come partner strategico affidabile e autonomo nella costruzione di un mondo multipolare. Non fonda più le sue aspettative su una relazione unificata con l’UE di Bruxelles, ma privilegia un approccio bilaterale selettivo, cercando di rafforzare la cooperazione con alcuni Stati membri sulla base di interessi concreti e condivisi. Questa strategia riflette una comprensione lucida delle divisioni interne dell’UE e della sua incapacità di agire in modo strategicamente coerente.

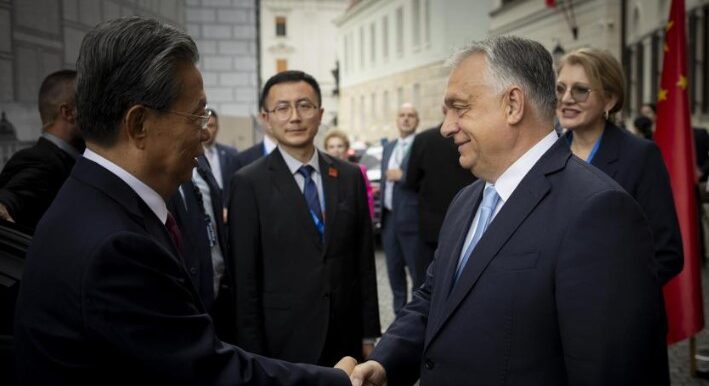

Così, la Cina sviluppa una cooperazione economica pragmatica con l’Ungheria attraverso importanti investimenti industriali (CATL, BYD, Huawei) e progetti infrastrutturali come la linea ferroviaria Budapest–Belgrado. Con la Germania, privilegia partnership tecnologiche e climatiche di alto livello, incentrate su batterie, idrogeno verde e mercati del carbonio. Con la Francia coopera nel nucleare civile, nelle batterie per veicoli elettrici (joint venture Orano–XTC) e nella finanza verde. Con i Paesi Bassi, la cooperazione riguarda semiconduttori, economia circolare, tecnologie verdi e stabilità delle catene di approvvigionamento.

Una foto diffusa dall’Ufficio generale per la comunicazione del primo ministro ungherese mostra Viktor Orbán (a destra) che riceve il presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, Zhao Leji (a sinistra), nel suo ufficio a Budapest, il 27 luglio 2025. EPA/Zoltan Fischer

Le relazioni UE-Cina nella trappola della sfiducia sistemica

In definitiva, in un mondo sempre più polarizzato dalla rivalità sino-americana, il partenariato UE–Cina rischia di restare intrappolato in una logica di sfiducia sistemica.

L’ultimo vertice UE–Cina assomiglia a un dialogo educato ma vuoto, rivelatore di una relazione che resta funzionale, ma ha perso la sua dimensione strategica di un tempo. Di fronte a questa evoluzione, la Cina sembra già reindirizzare le sue priorità verso il Sud globale — in particolare i BRICS e i paesi partner dell’iniziativa “Belt and Road” — nonché verso cooperazioni bilaterali più pragmatiche con alcuni Stati europei.

Pechino si trova oggi di fronte a numerose sfide strutturali: eccessiva dipendenza dal commercio estero, domanda interna debole, intensa competizione tecnologica con gli Stati Uniti (settori come semiconduttori, spazio, informatica quantistica, biotecnologie, ecc.), drastico calo demografico, gravi disuguaglianze sociali e l’ambizione di promuovere l’uso internazionale dello yuan digitale. È in questi ambiti che la Cina cerca oggi veri partner o alleati strategici.

In questo contesto, sarebbe nell’interesse di entrambe le parti mantenere un dialogo diretto, lucido e costruttivo, per ridurre lo squilibrio commerciale e sviluppare cooperazioni concrete in ambiti di interesse comune: lotta al cambiamento climatico, protezione dell’ambiente, definizione di nuove norme internazionali (per esempio sull’IA), scambi culturali, governance globale (ONU, OMC, OMS), promozione della pace internazionale, lotta al terrorismo e alla povertà, ecc. Preservare una forma di coabitazione stabile, basata su un dialogo aperto e su un “pragmatismo razionale”, potrebbe costituire una base realistica e costruttiva per far progredire le relazioni tra l’UE e la Cina.