categoria: Res Publica

Città e clima: perché il futuro si gioca tra dati, investimenti e alberi

Post di Luigi Zanella, Business Developer, Business Innovation & Development, Deda Next –

In tempi di crisi climatica, la città diventa il primo teatro dello scontro tra comfort urbano e sopravvivenza termica. L’ondata di calore non è solo una sensazione stagionale: è un indice di disuguaglianza, una questione sanitaria, un problema infrastrutturale. Il cemento si arroventa, le superfici impermeabili moltiplicano il disagio, e l’ombra – quella vera, degli alberi ad alto fusto – diventa un bene raro e strategico.

Da qualche anno si sta affermando un principio urbanistico che sintetizza in modo intuitivo le condizioni minime di vivibilità di un tessuto urbano: la regola 3-30-300 teorizzata da Cecil Konijnendijk. Significa che ogni persona, per vivere in un quartiere sano, dovrebbe poter vedere almeno tre alberi dalla propria finestra, vivere in un’area con almeno il 30 per cento di copertura arborea (e quindi ombreggiata), e avere accesso a uno spazio verde pubblico entro 300 metri dalla propria abitazione. È una regola che non nasce nei laboratori politici, ma nelle università. Ed è diventata una guida concreta per misurare — in metri, chiome, prossimità — ciò che fino a poco tempo fa veniva percepito solo come “più o meno verde”.

Tra il dire e il fare ci sono di mezzo i dati

Per applicare seriamente questa regola serve misurare. E per misurare serve tecnologia. Le città non sono entità astratte: sono mosaici complessi di edifici, spazi aperti, flussi di calore, densità demografica, vulnerabilità sociali. Interpretare questo mosaico richiede modelli predittivi, capaci di elaborare milioni di informazioni eterogenee e produrre scenari concreti su cui basare le decisioni. Servono dati accurati e algoritmi di analisi territoriale in grado di stimare, per ciascun isolato, la copertura arborea, la distanza da un’area verde, la visibilità delle chiome dalle abitazioni.

Per capire dove mitigare l’effetto isola di calore con nuovo verde servono immagini satellitari o aeree per misurare la temperatura delle superfici urbane con estrema precisione, restituendo mappe termiche che mostrano in quali punti della città si concentra il calore e come evolve nel tempo. Incrociando questi dati con quelli relativi alla popolazione – età, densità, condizioni di fragilità – si ottiene una vera e propria radiografia del disagio climatico urbano.

L’importanza della citizen science

Ma non tutto si può cogliere dallo spazio o dal cielo. Ed è qui che interviene la citizen science: un modello di raccolta dati distribuita, in cui sono i cittadini a segnalare criticità termiche, mancanza di ombra o accessi negati al verde. Questo patrimonio informativo, spesso sottovalutato, diventa prezioso soprattutto quando le rilevazioni ufficiali non sono tempestive o sufficientemente granulari. Perché l’interazione tra sapere esperto e conoscenza diffusa aumenta la qualità dei dati, amplia il perimetro dell’osservazione e rafforza la legittimità delle scelte pubbliche.

Non basta sapere che fa caldo. Bisogna sapere dove fa più caldo, con quale frequenza, con quali conseguenze sulla salute e la mobilità, e soprattutto cosa accadrebbe se si piantasse un albero proprio lì, o si sostituisse l’asfalto con materiali drenanti, o si aprisse uno spazio verde a distanza pedonale. Solo in questo modo il verde urbano smetterebbe di essere un gesto estetico e diventerebbe un’infrastruttura strategica. E solo così le città possono affrontare davvero il clima che cambia.

Trasformare i dati ambientali in strumenti di governance urbana

Per fare sistema e trovare soluzioni che vanno in questo senso, in tutta Europa si stanno moltiplicando i progetti che mirano a trasformare i dati ambientali in strumenti di governance urbana. Sono iniziative finanziate da programmi come Horizon Europe o European Urban Initiative, e nascono con un obiettivo condiviso: aiutare le città a misurare, pianificare e reagire in modo più intelligente ai cambiamenti climatici. Non si tratta solo di raccogliere dati, ma di costruire spazi informativi interoperabili, capaci di integrare fonti pubbliche e private, dati ufficiali e osservazioni civiche, per generare conoscenza operativa.

È su questa base, e con questa stessa filosofia, che in seno a Horizon Europe è nato USAGE – Urban Data Space for Green Deal – progetto che, tra l’altro, ha saputo tradurre la regola 3-30-300 in strumento operativo per le amministrazioni locali, collegandolo al tema delle isole di calore. Il suo obiettivo non è fornire un indice teorico, ma costruire un sistema informativo urbano che permetta ai decisori pubblici di sapere con esattezza dove intervenire, come farlo e con quale impatto.

Il caso USAGE a Ferrara

Per riuscirci, USAGE che in Ferrara ha trovato una delle città pilota, sfrutta un modello di interscambio tra fonti eterogenee (cartografia e dati di base, rilievi aerei, telerilevamenti da satellite, misurazioni climatiche con sensori IoT sia fissi che mobili, dati open prodotti da cittadini con iniziative di citizen science) tra Amministrazione, enti pubblici, imprese private e associazioni, capace di generare una migliore conoscenza del dettaglio urbano.

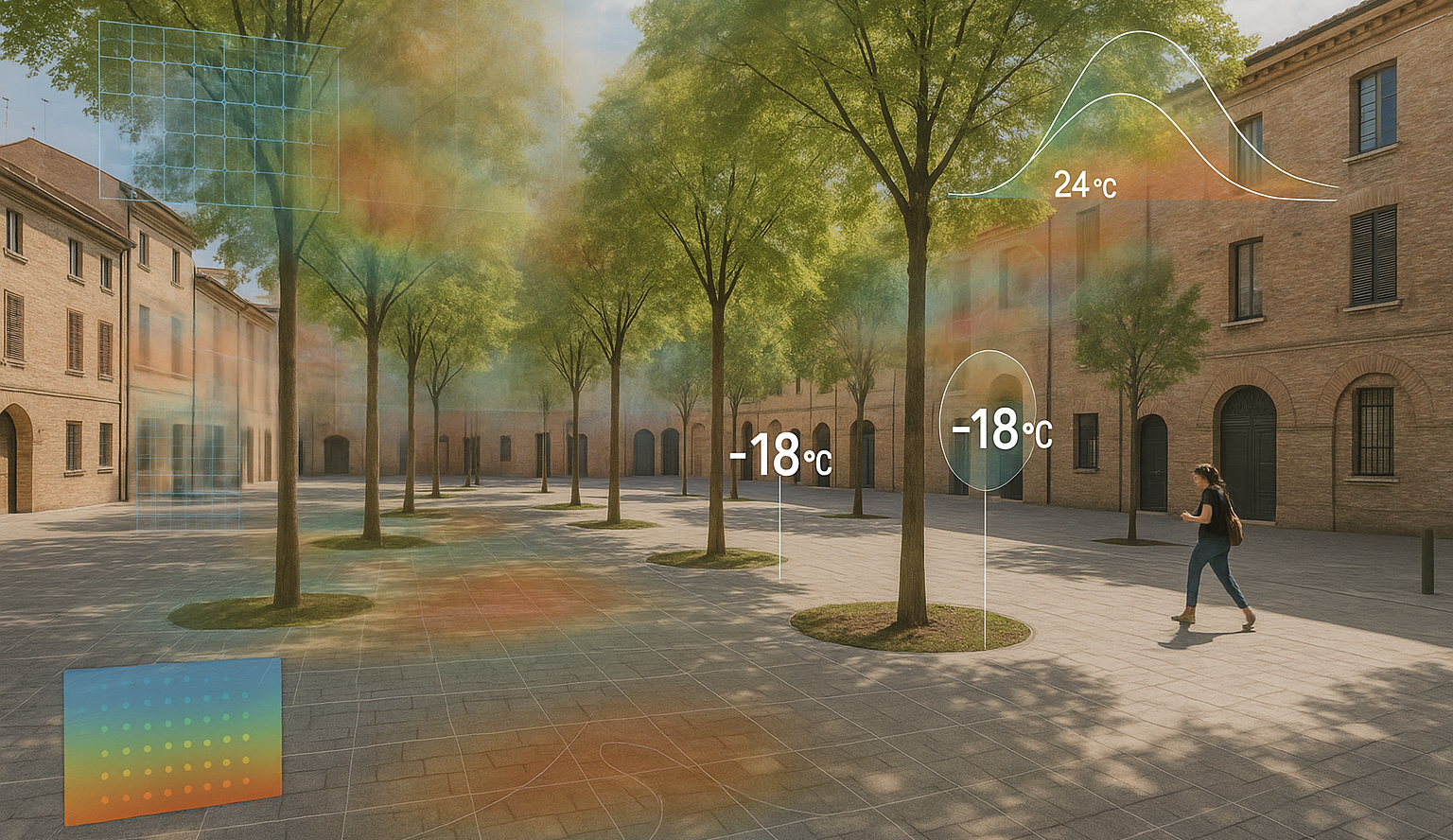

Non si tratta di una fotografia statica. L’infrastruttura tecnologica consente anche di simulare gli effetti di un intervento, valutando — prima ancora di realizzarlo — quanto raffreddamento potrebbe produrre, quanta ombra genererebbe, quali gruppi sociali ne beneficerebbero. Una capacità predittiva fondamentale che consente, tra l’altro, di calcolare per ogni numero civico, se la regola 3-30-300 è rispettata o meno e che soprattutto dà alle amministrazioni la possibilità di allocare i fondi pubblici con efficienza chirurgica. Se ogni euro speso in verde può abbattere la temperatura di due o venti gradi, è la qualità dell’informazione a determinare la qualità dell’investimento.

La piazza che da parcheggio diventa spazio alberato

La città ha adottato questo approccio in uno dei casi più emblematici del progetto: Piazza Cortevecchia, un tempo parcheggio asfaltato, è stata trasformata in uno spazio alberato. L’amministrazione ha scelto il progetto di riqualificazione che prevedeva una nuova pavimentazione e 17 alberi, supportata e confermata grazie dalla micro-simulazione climatica eseguita sulla base di dati spaziali e temporali, satellitari, da volo aereo. I dati hanno indicato che in quell’area la temperatura percepita raggiungeva picchi di oltre 42°C. Dopo l’intervento, la simulazione ha mostrato una riduzione fino a 18°C. A cambiare non è stato solo il paesaggio, ma il microclima. Non un rendering, ma un risultato calcolato, validato e replicabile.

Il progetto ha anche mostrato la sua versatilità nei casi opposti: quando non è il calore a colpire, ma l’acqua. In seguito al nubifragio che ha interessato Ferrara nell’agosto 2022, USAGE ha integrato nel proprio sistema centinaia di segnalazioni spontanee di cittadini per mappare con precisione le zone allagate. Questi dati sono stati poi utilizzati da tecnici comunali, aziende idriche e consorzi di bonifica per progettare interventi reali: nuovi scoli, drenaggi, modifiche alle infrastrutture.

Trasformare la conoscenza ambientale in governance

Questa duplice capacità di prevenzione e adattamento fa di USAGE un caso esemplare di tecnologia civica a impatto sistemico, capace di trasformare la conoscenza ambientale in governance. E soprattutto, dimostra che il futuro climatico delle città può essere affrontato con strumenti già disponibili. Servono dati affidabili e interoperabili, algoritmi trasparenti, cittadini coinvolti e amministrazioni disposte a fidarsi e ad affidarsi all’innovazione e alla tecnologia.

Quando tutto questo accade, piantare un albero smette di essere un atto di buona volontà. Diventa una scelta strategica, informata, giusta.