categoria: Distruzione creativa

Nobel per l’economia 2025, una questione di idee e innovazione

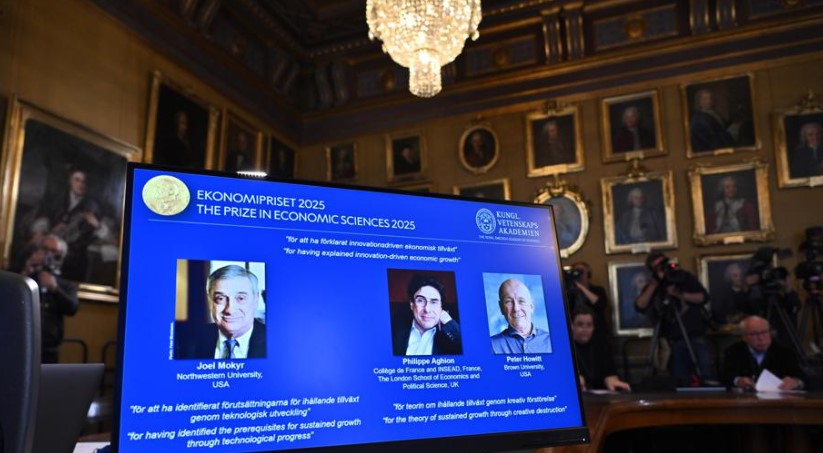

L’Accademia reale svedese delle scienze ha assegnato il premio Nobel per l’Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, per i loro studi sul ruolo dell’innovazione nella crescita economica. Mokyr, tra i più importanti storici dell’economia, ha ricevuto la prima metà del premio per aver spiegato le condizioni che rendono possibile l’innovazione. La seconda metà del premio è andata ad Aghion e Howitt, per aver modellato il processo di distruzione creatrice, secondo il quale le nuove tecnologie sostituiscono quelle precedenti grazie alla concorrenza sul mercato. La scelta sottolinea l’importanza sia delle fondamenta storiche che dei modelli economici moderni nel campo dell’innovazione.

I tre premiati hanno contributo con la loro ricerca a spiegare lo straordinario successo degli ultimi duecento anni di crescita economica, senza precedenti sia per durata che per intensità. Dopo millenni di crescita lenta, negli ultimi due secoli l’umanità ha intrapreso un percorso di innovazione e globalizzazione senza precedenti. Questo processo non si è ancora interrotto, espandendosi verso fasce sempre più ampie della popolazione globale.

Una prospettiva storica

Secondo Mokyr, la chiave dello sviluppo contemporaneo è l’unione tra due forme di conoscenza: quella proposizionale, che spiega perché le cose funzionano, e quella prescrittiva, che spiega come farle funzionare. Fu l’Illuminismo a unire queste due dimensioni, avviando un processo di innovazione che si autoalimenta ancora oggi. Ma la crescita richiede anche una società aperta all’innovazione, in cui non ci siano gruppi di potere a bloccarla per paura che la loro posizione venga erosa.

Il processo innovativo oggi

D’altra parte, Aghion e Howitt hanno dato forma al modello che utilizziamo ancora oggi per comprendere i processi di innovazione. Le imprese innovano con l’obiettivo di guadagnare la posizione di leader del mercato, sorpassando i leader precedenti. Le aziende sanno però che anche il loro vantaggio sarà solo temporaneo, protetto per qualche anno da brevetti o posizioni di mercato e che altre imprese cercheranno di superarle.

Joel Mokyr parla alla Northwestern University dopo aver vinto il premio Nobel per l’economia, lunedì 13 ottobre, a Evanston, Illinois. (AP Photo/Nam Y. Huh)

In questo quadro, la rapidità dell’innovazione è il risultato di incentivi, protezioni, concorrenza e investimenti in ricerca. Perché una società cresca e innovi, quindi, non è sufficiente investire tanto e sviluppare economie di scala: serve un complesso meccanismo di protezione della concorrenza e di sviluppo di competenze avanzate.

Le conseguenze sociali

Un altro aspetto rilevante dei loro studi è che la distruzione creatrice non è neutrale rispetto alla distribuzione della ricchezza nella società. Ogni innovazione non solo introduce un miglioramento tecnologico, ma altera profondamente equilibri economici e sociali consolidati: nuovi settori si espandono, altri si contraggono o scompaiono. Questo meccanismo, che l’economista Joseph Schumpeter descrisse nella prima metà del XX secolo come inevitabile, comporta una tensione permanente tra progresso e sicurezza, tra dinamismo e coesione sociale.

Se il premio ad Aghion e Howitt è stato assegnato principalmente per il primo articolo sulla distruzione creatrice del 1992, i due ricercatori hanno esplorato, in ricerche successive, gli effetti di una simile traiettoria di crescita sul mercato del lavoro. Già nel 1994 , con un nuovo modello, mostrarono che una crescita più rapida porta anche a una maggiore frequenza di cambiamenti nei posti di lavoro. In pratica, quando l’innovazione accelera, nascono nuove imprese che sostituiscono quelle vecchie: le prime assumono, le seconde licenziano. Nelle economie in cui le frizioni del mercato del lavoro sono più marcate, questo processo può tradursi in un livello di disoccupazione strutturalmente più alto nel lungo periodo.

Distruzione creatrice e benessere

Alcuni studi successivi di Aghion indagano gli effetti della distruzione creatrice che si estendono oltre i dati macroeconomici. Per esempio, questo studia il suo effetto sul benessere soggettivo delle persone. Analizzando la relazione tra innovazione, disoccupazione e soddisfazione di vita negli Stati Uniti, gli autori trovano che la crescita trainata dal ricambio delle imprese può accrescere il benessere complessivo solo se è accompagnata da adeguate reti di protezione.

Philippe Aghion, economista francese e professore al Collège de France, all’INSEAD e alla London School of Economics and Political Science, vincitore del premio Nobel per l’economia 2025 insieme a Peter Howitt e Joel Mokyr. REUTERS/Stephane Mahe

La creazione di nuovi posti di lavoro migliora la percezione del futuro, mentre la perdita di un impiego riduce il benessere individuale; ma dove le politiche pubbliche, come sussidi di disoccupazione, sistemi di formazione e servizi per il reimpiego, sostengono i lavoratori nei periodi di transizione, è più probabile che il bilancio della distruzione creatrice sia positivo.

Anche nei paesi avanzati, l’esperienza degli ultimi decenni mostra come i vantaggi dell’innovazione tendano a concentrarsi, mentre i costi della transizione restano distribuiti in modo diseguale. Comprendere le traiettorie di crescita può aiutare a progettare politiche di welfare capaci di ridurre queste asimmetrie.

Cosa ci racconta questo Nobel oggi

Nonostante il premio sia stato assegnato per i meriti di due analisi che, illustrando il ruolo dell’innovazione nella crescita moderna, inevitabilmente guardano al passato, il premio acquista un interesse particolare se osservato con uno sguardo attuale.

È lo stesso Aghion a dare inizio a questa lettura, rispondendo ad alcune domande durante la breve conferenza stampa tenutasi subito dopo la nomina. I punti toccati da Aghion sono strettamente legati all’attualità economica: la de-globalizzazione, l’intelligenza artificiale e il ruolo della ricerca in Europa.

Le idee crescono meglio in un mondo globalizzato?

Se da un lato il progresso tecnologico è stato fondamentale al fine di abbattere diverse barriere fisiche al commercio internazionale, dall’altro Aghion rivendica l’importanza del contesto globale come terreno fertile per il libero scambio di idee e nuove tecnologie a sostegno della crescita.

Nelle motivazioni, è la stessa Accademia delle scienze a sottolineare come, alla luce dei contributi dei vincitori, qualsiasi ostacolo al libero scambio di idee o calo del sostegno alla scienza potrebbero rappresentare una minaccia per la crescita economica futura. E per Aghion, il pericolo di un mondo de-globalizzato sembra rappresentare proprio questo.

Ottimismo sull’intelligenza artificiale?

Verso l’intelligenza artificiale Aghion appare invece sostanzialmente ottimista: da un lato il processo di distruzione creatrice potrebbe essere accelerato, dall’altro è proprio l’intelligenza artificiale che può aiutarci a sviluppare nuove idee in maniera più efficiente, automatizzando e accelerando processi base.

E, nonostante i possibili effetti destabilizzanti delle innovazioni sul mercato del lavoro, come evidenzia Mokyr, l’innovazione di per sé non è il motivo unico della crescita, precedendo quest’ultima spesso di molti secoli. Anche nel caso dell’intelligenza artificiale, dunque, gli effetti più significativi sulla crescita potrebbero ancora doversi manifestare.

Più ricerca in Europa

Infine, lo spunto chiave che possiamo trarre dal Nobel di quest’anno riguarda probabilmente l’attenzione posta sulle idee e sul loro sviluppo. In particolare, la promozione della nascita e integrazione di entrambe le componenti della conoscenza definite da Mokyr richiede investimenti costanti nella ricerca.

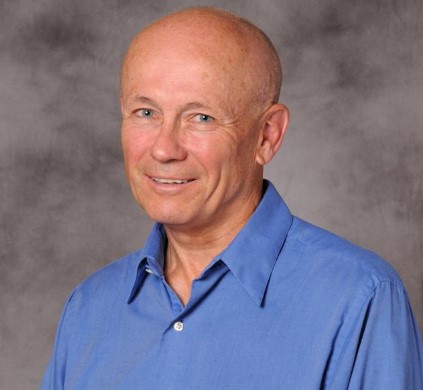

Peter Howitt, professore alla Brown University, vincitore con i professori Mokyr e Aghion del premio Nobel per l’economia 2025, in una fotografia d’archivio. Ashley McCabe/Brown University/Handout via REUTERS

Il contributo di Aghion e Howitt, invece, porta anche l’attenzione sulle condizioni che spingono le imprese a innovare e sul relativo sistema di incentivi. In questo contesto, Aghion auspica che l’Europa possa assumere un ruolo guida nell’innovazione, adottando una strategia di lungo periodo in grado di sostenere investimenti sistematici, indispensabili per il passaggio da idee a innovazioni.