categoria: Sistema solare

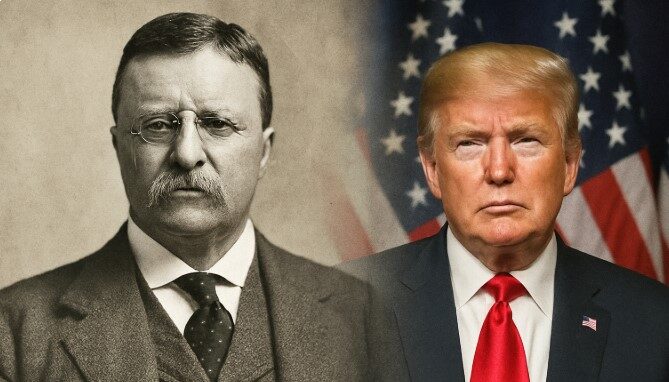

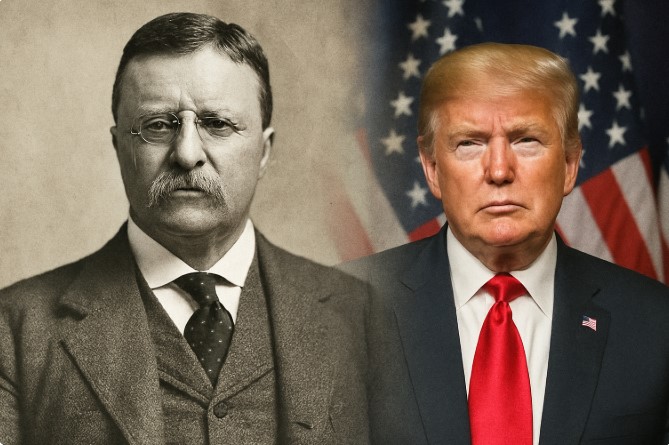

Roosevelt e Trump: epoche lontane, stessa grammatica del potere

Post di Giovanni Di Corato, Amministratore Delegato Amundi RE Italia SGR* –

La cosiddetta Progressive Era americana nasce, tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, come un moto di reazione morale e politica alla violenza della Gilded Age, l’età dell’oro dei robber baron, della corruzione e delle disuguaglianze smisurate e dei monopoli. È la stagione in cui l’America industriale prende coscienza di sé come società complessa, attraversata da forze economiche e sociali che minacciano la coesione del corpo nazionale.

Theodore Roosevelt, ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti, ne è il simbolo e in un certo senso l’inventore. Repubblicano di estrazione patrizia, riformatore per vocazione morale, Roosevelt porta dentro la presidenza l’idea che lo Stato non sia un nemico dell’individuo ma il suo garante: l’arbitro morale fra capitale e lavoro, la voce dell’interesse collettivo contro la tirannia dei trust. Il suo Square Deal — “giusto equilibrio” — si fonda su un principio semplice e rivoluzionario per l’America del tempo: che la libertà economica, per restare legittima, deve essere temperata almeno da un minimo di garanzie contro la rapacità dei pochi che hanno in mano le leve dell’economia.

La rottura con il laissez-faire repubblicano

Fu una svolta profonda per la tradizione repubblicana, che aveva fatto del laissez-faire il proprio dogma fondativo. Roosevelt ne smantellò i presupposti ad uno ad uno, traducendo in politica l’idea che la libertà senza regole fosse una forma di corruzione morale. Applicò con rigore lo Sherman Antitrust Act del 1890, fino ad allora rimasto lettera morta, aprendo decine di procedimenti contro i grandi monopoli industriali e ferroviari e colpendo colossi come la Northern Securities Company.

La stessa logica guidò la riforma delle ferrovie e delle comunicazioni: con l’Hepburn Act del 1906 Roosevelt restituì all’Interstate Commerce Commission la facoltà di fissare limiti ai prezzi e di controllare le pratiche delle compagnie, rompendo il principio sacro della libertà d’impresa illimitata. Nello stesso anno, scosso dalle rivelazioni di Upton Sinclair nel romanzo The Jungle, promosse il Pure Food and Drug Act e il Meat Inspection Act, che introdussero per la prima volta standard sanitari e obblighi di etichettatura. Anche nei conflitti sociali Roosevelt ruppe con la tradizione presidenziale.

Durante lo sciopero dei minatori di carbone del 1902 non si schierò con gli industriali, come avevano sempre fatto i suoi predecessori, ma intervenne come mediatore, dichiarando che il governo federale non avrebbe più agito come avvocato dei datori di lavoro, bensì come rappresentante dell’interesse pubblico. Era un gesto politico e simbolico di enorme portata: lo Stato non come strumento della classe dominante, ma come istituzione incaricata di garantire un equilibrio tra le parti.

Roosevelt rappresentò una svolta, ma non fu in alcun modo assimilabile ad un liberal e tantomeno ad un socialista. Non credeva nell’eguaglianza come fine, né nella redistribuzione come principio, bensì nell’ordine morale del capitalismo che lo Stato doveva disciplinare e non sovvertire.

Il suo progressismo non nasce da un impulso socialista, bensì da un moralismo borghese e patriottico, convinto che il potere economico, lasciato a sé stesso, avrebbe distrutto la stessa legittimità del sistema americano. La sua era un’idea attiva e morale del governo, fondata sulla convinzione che l’eguaglianza non potesse essere lasciata al caso o alla benevolenza del mercato. Quando nel 1912, dopo aver rotto con il suo partito, fonda il Progressive Party, è ormai chiaro che il suo riformismo non è una parentesi ma l’apertura di un ciclo storico.

Un progressismo nato in territorio conservatore

Ed è qui che si manifesta il paradosso politico più interessante della Progressive Era. Quel linguaggio del progresso — sociale, morale e istituzionale — non nasce nei ranghi della sinistra americana, ma in seno al conservatorismo repubblicano. È dentro quel terreno che germina e da quel terreno che, inevitabilmente, dovrà poi fuggire.

La Progressive Era è dunque una stagione progressista che sboccia in territorio conservatore, lo lacera dall’interno e costringe la sinistra a rinascere come sua erede. I Democratici, da Wilson a Franklin D. Roosevelt, raccoglieranno quel testimone e lo porteranno su un altro piano, trasformando un riformismo morale in un progetto sociale e redistributivo.

Per quasi mezzo secolo, il progressismo resterà la lingua del potere “buono”: la convinzione che lo Stato debba essere il garante dell’equità e della coesione collettiva. Ma quella lingua, nata come deviazione del conservatorismo, ne resterà per sempre il fantasma: un codice di riforma che ha preso corpo dentro la destra per rigenerare la sinistra.

L’etica della forza e l’imperialismo muscolare

Dietro la sua facciata riformatrice, Theodore Roosevelt fu il primo grande interprete della potenza americana come forza morale. La sua presidenza segna l’avvio di una politica in cui la virtù non si oppone alla violenza, ma la giustifica: un potere che si proclama giusto proprio perché capace di imporsi.

Roosevelt credeva nella strenuous life, la vita faticosa, virile, combattiva: il lavoro, la guerra, la competizione come prove dell’anima e della nazione. In lui si agita con evidenza un atteggiamento anti-woke ante litteram, fatto di disprezzo per l’indulgenza e la fragilità. La compassione, per lui, è un lusso dei deboli; la democrazia, un sistema che funziona solo se guidato da caratteri virili. Il suo progressismo non nasce da una visione egualitaria, ma da una concezione antropologica della superiorità: la convinzione che solo le nazioni forti, come gli uomini forti, meritino di sopravvivere.

Questa etica della forza si tradusse in una politica estera improntata a un imperialismo esplicito, diretto, persino ostentato. Roosevelt non amava le organizzazioni multilaterali né credeva nella mediazione collettiva: per lui la legittimità del potere risiedeva nella volontà e nella capacità di esercitarlo. Dietro il linguaggio del dovere morale e della civilizzazione si nascondeva una concezione unilaterale del ruolo americano.

L’idea di nazione come organismo virile

La guerra ispano-americana del 1898 — in cui Roosevelt, allora giovane ufficiale, si distinse come leader dei Rough Riders a Cuba — fu la sua iniziazione politica e simbolica: un episodio colonialista travestito da missione di liberazione. Da quella esperienza nasce il suo culto della forza e la sua idea di nazione come organismo virile, che cresce solo combattendo ed un’idea della pace non come condizione naturale, ma come tregua tra guerre giuste.

Presidente, Roosevelt teorizzò e praticò la politica delle cannoniere: la convinzione che la diplomazia si regga sulla presenza delle navi, non sui tavoli di negoziato. Il Corollario Roosevelt alla Dottrina Monroe (1904) ne fu la formulazione dottrinale: il diritto degli Stati Uniti di intervenire militarmente o economicamente nei paesi dell’America Latina per “prevenire disordini” e “mantenere l’ordine”. Il Sud America divenne così il cortile di casa della potenza statunitense, il suo laboratorio di interventismo morale. Il paradosso è che proprio lui, l’uomo del “big stick”, ricevette nel 1906 il Premio Nobel per la pace per la mediazione nella guerra russo-giapponese. Ma anche questo gesto, lungi dal contraddirlo, conferma la sua logica: la pace come atto di forza, la diplomazia come prolungamento della minaccia. Solo chi può fare la guerra ha titolo per imporre la pace.

Alla fine, Theodore Roosevelt rappresenta il perfetto combinato disposto tra riformismo temperato e imperialismo muscolare. In politica interna, il suo interventismo non nasce da un impulso egalitario, ma dall’esigenza di preservare l’ordine e la tenuta complessiva del sistema americano: un riformismo d’ordine, volto a disinnescare le tensioni sociali e a salvaguardare la stabilità del capitalismo.

Guardava con occhio benevolo — e talvolta paternalistico — ai piccoli produttori, agli artigiani, ai lavoratori disciplinati, a quelli che oggi chiameremmo i forgotten men, purché incarnassero la virtù del lavoro e non quella della rivendicazione. All’esterno, quello stesso senso morale si rovesciava in una postura apertamente imperialista e virile.

L’America di Roosevelt non aspirava a essere un impero universale, ma una potenza ordinatrice: un corpo forte chiamato a esercitare la propria energia sul mondo circostante. È in questa sintesi — ordine interno e dominio esterno, riforma e potenza — che si compone l’eredità più duratura di Theodore Roosevelt: un’idea di America come organismo morale e guerriero, civile e armato insieme.

Dal primo al secondo laissez-faire: la crisi contemporanea

Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, la Gilded Age americana produsse una significativa crisi del capitalismo nazionale. Roosevelt reagì a quel modello rompendo con il laissez-faire di prima generazione, fondato sull’autoregolazione dei mercati e sull’invisibilità dello Stato. La sua risposta fu un’azione riformista ed al contempo orientata alla piena tutela dell’ordine.

Oggi, oltre un secolo più tardi, il laissez-faire di seconda generazione, identificabile nella globalizzazione neoliberale, ha attivato tensioni disgregatrici dell’ordine interno statunitense paragonabili a quelle indotte dalla Gilded Age ed anche in questo caso non in un contesto di debolezza strutturale dell’economia americana e di sua connessa crisi di crescita. Un laissez-faire di seconda generazione, non più giocato entro i confini dell’economia nazionale ma esteso ad imprescindibile sistema di regolazione di quella globale di cui gli Stati Uniti restano, ancora oggi, seppur declinanti nel ruolo, l’indiscusso cardine.

Un’ortodossia regolativa di cui il cosiddetto Washington Consensus è stata impareggiabile espressione fondata, prima di ogni altra cosa, su tre centrali pilastri: politiche monetarie strutturalmente deflazioniste gestite da banche centrali del tutto indipendenti, rigore di bilancio come strumento di disciplina sociale e contestuale depotenziamento dello stato nell’economia e libertà assoluta dei movimenti internazionali di merci e capitali in una logica, prima di tutto, funzionale a minimizzare il potere negoziale del lavoro nei paesi sviluppati e quindi il suo costo.

Come il primo laissez-faire, anche questo secondo modello ha eroso la coesione interna degli Stati Uniti. Ha polarizzato la ricchezza, marginalizzato il lavoro produttivo e reso il sistema politico dipendente dai vincoli dei mercati globali. L’America che ne risulta è potente ma instabile: ricca, ma priva di un principio condiviso di legittimità economica e sociale.

In questo quadro, esattamente come oltre un secolo fa, emerge sul fronte politico un soggetto distante anni luce da una narrativa liberal o di Sinistra, capace di incunearsi nelle contraddizioni del conservatorismo statunitense facendosi portatore di un’agenda che è l’antitesi delle tre menzionate principali direttrici del secondo laissez-faire. Questo soggetto si chiama Donald Trump.

Roosevelt e Trump: continuità e rotture

Roosevelt e Trump appartengono a epoche lontane, ma condividono una stessa grammatica del potere: l’idea che la forza nazionale si incarni in un individuo capace di decisione, azione e volontà. In entrambi, la politica assume un carattere corporeo, diretto, personalissimo. Il leader non media, ma incarna; non rappresenta, ma agisce.

Questa antropologia del comando si esprime in forme diverse ma riconoscibili. Roosevelt fa della virilità una virtù civica: la strenuous life come modello di disciplina fisica e morale, la guerra come banco di prova del carattere nazionale, l’energia come fondamento della democrazia. Trump ne offre una versione economica e spettacolare: la forza non come dovere, ma come successo; non come prova di sé, ma come ostentazione. Entrambi definiscono la leadership attraverso un codice maschile e competitivo, in cui l’autorità coincide con la capacità di imporsi.

Li accomuna anche una reazione alla fragilità sociale. Roosevelt, anti-woke ante litteram, disprezza l’indulgenza e l’inazione, esaltando il lavoro e la disciplina come forme di redenzione morale. Trump raccoglie quello stesso linguaggio e lo porta nel presente, trasformandolo in ideologia identitaria: la denuncia del “politicamente corretto”, il culto dell’autosufficienza, la difesa di un mondo maschile e produttivo minacciato dalle nuove sensibilità sociali. In entrambi i casi, la società ideale è gerarchica, meritocratica, fondata sulla selezione delle energie e sulla diffidenza verso ogni retorica vittimista.

Sul piano dell’identità nazionale, le convergenze sono altrettanto evidenti. Roosevelt accetta l’immigrazione come risorsa, ma solo a condizione che l’immigrato si assimili pienamente ai valori americani: lavoro, ordine, patriottismo. Trump adotta la stessa logica in chiave contemporanea: non contesta l’immigrazione in sé, ma l’irregolarità, la marginalità, la non-appartenenza. Entrambi concepiscono la cittadinanza come appartenenza morale e civica più che etnica, e vedono nell’irregolare — per indisciplina o per rifiuto — una minaccia all’unità del corpo nazionale.

Anche in politica estera, la continuità è più profonda delle differenze. Roosevelt diffida delle istituzioni multilaterali e concepisce l’ordine mondiale come proiezione diretta della potenza americana; Trump ne eredita l’istinto, distruggendo l’architettura globale costruita nel dopoguerra in nome della stessa sovranità decisionale. Per entrambi, la diplomazia è una forma di comando, non di equilibrio: lo spazio internazionale è il prolungamento della nazione, non il suo limite.

Etica e differenze: Roosvelt integerrimo, Trump spregiudicato

La distanza vera comincia sul fronte dell’etica. Roosevelt resta un uomo integerrimo, convinto che la forza debba avere un fondamento etico e che il potere, per essere legittimo, debba disciplinare sé stesso. Trump è il suo rovescio: una figura con un rapporto quantomeno discutibile con le regole. Vive di spregiudicatezza, confonde successo e impunità, tratta la legalità come un ostacolo negoziabile.

Il primo disciplinava la potenza per renderla giusta; il secondo la esibisce come diritto naturale. In questo scarto — tra la virtù come dovere e il successo come giustificazione — si misura la distanza fra due antropologie politiche incompatibili: quella che cerca di rendere la forza morale, e quella che fa della forza stessa la sola morale possibile.

Roosvelt, Trump e i monopoli: cosa è cambiato

Roosevelt aveva fatto della lotta ai monopoli il centro simbolico della propria presidenza. Nel suo tempo, la concentrazione del potere economico non era solo una questione di ricchezza, ma una minaccia alla democrazia: i trust dell’acciaio, delle ferrovie e del petrolio alteravano il principio di rappresentanza e sostituivano al governo politico un governo industriale. Il suo interventismo non nasceva da una visione socialista, ma da un’esigenza d’ordine: impedire che l’anarchia della grande impresa dissolvesse il tessuto nazionale. La rottura con il laissez-faire fu, per Roosevelt, una forma di moralizzazione del capitalismo.

Trump si presenta, un secolo dopo, come colui che intende spezzare una nuova forma di concentrazione del potere, quella prodotta dalla globalizzazione neoliberale. Ma, al contrario di Roosevelt, finisce per allearsi con i suoi attori dominanti. Le piattaforme digitali, i colossi tecnologici, l’industria dell’intelligenza artificiale — cioè la nuova infrastruttura del capitalismo americano — diventano i referenti di un’inedita alleanza tra potere politico e potere privato.

È un cambio di paradigma: la “rottura” annunciata diventa un’azione funzionale al consolidamento dei nuovi monopoli. Mentre Roosevelt combatteva i trust in nome dell’equilibrio nazionale, Trump si lega a un capitalismo di sorveglianza che moltiplica le diseguaglianze e destruttura ulteriormente la coesione interna. La promessa produttivista e anti-globalista del suo discorso si rovescia così nel suo contrario: in un’America sempre più governata da oligopoli tecnologici che controllano informazione, consenso e valore economico.

L’intelligenza artificiale, presentata come strumento di rinascita industriale, rischia di diventare la killer application del lavoro, accelerando l’esclusione di massa e la frattura tra centro e periferia sociale. In questo rovesciamento si misura il punto debole del trumpismo. La sua critica alla globalizzazione individua la malattia ma rafforza l’agente patogeno: la concentrazione del potere privato. Dove Roosevelt cercava di ristabilire un ordine politico sopra l’economia, Trump consente all’economia di inglobare la politica. È la ripetizione deformata di un gesto antico: la storia che, per riprendere una formula celebre, si ripete non come tragedia ma come farsa — e che nella farsa rivela il proprio limite storico.

La sinistra e i temi oggi occupati da Trump e dal populismo di destra

Sviluppate queste dovute distinzioni fra i due personaggi e sulla loro cifra politica, resta un punto essenziale. La rottura del laissez-faire americano nasce paradossalmente non nel campo progressista ma in quello conservatore quando si avvicina il “punto di rottura” aprendo la strada a suggestioni, istanze, ipotesi di lavoro che potenzialmente possono essere sviluppate con più naturalezza nell’altro campo.

Così accadde con Theodore Roosevelt, il suo riformismo d’ordine prefigurò una stagione progressista che avrebbe trovato compimento solo con Franklin Delano Roosevelt e il New Deal. L’idea di correggere il capitalismo per salvarne la coesione, nata come difesa dell’ordine, divenne in seguito il fondamento di una politica sociale.

Il trumpismo potrebbe, paradossalmente, avere la stessa funzione. Nella sua critica al neoliberismo globale — alla deregulation dei movimenti internazionali di merci e capitali, all’austerità di bilancio come mantra indiscutibile, all’indipendenza incontrollata delle banche centrali — si annida un nucleo politico che la sinistra, se non fosse prigioniera del suo cosmopolitismo economico, potrebbe rivendicare.

La richiesta di riportare il potere economico dentro il perimetro della decisione democratica, di proteggere il lavoro contro la logica dei flussi, di restituire alla produzione una dignità politica: tutti temi che un tempo le appartenevano e che oggi, per mancanza di coraggio teorico, vengono occupati dal populismo di destra.

Un ritorno del progressismo al significato originario?

Come nella Progressive Era, la questione non è dove nasce la spinta, ma dove trova forma. L’antiglobalismo trumpiano è una forza confusa, ma reale: segnala il rifiuto di un capitalismo che ha dissolto i propri confini morali e sociali. Se la sinistra saprà raccoglierne il senso profondo — non la retorica nazionalista, ma l’esigenza di sovranità democratica sull’economia — potrà tornare a essere progressista nel significato originario del termine: non la gestione compassionevole dell’esistente, ma la riforma strutturale di un sistema che ha smarrito equilibrio e legittimità. È già accaduto una volta. Potrebbe accadere di nuovo — a patto che qualcuno, oggi come allora, sappia riconoscere nel disordine la possibilità di una nuova fondazione.

*Le opinioni qui espresse sono di esclusiva responsabilità dell’autore