categoria: Distruzione creativa

Se artificiale è solamente umano perché fa paura?

Post di Valter Fraccaro, Presidente Fondazione SAIHUB (Siena Artificial Intelligence HUB) –

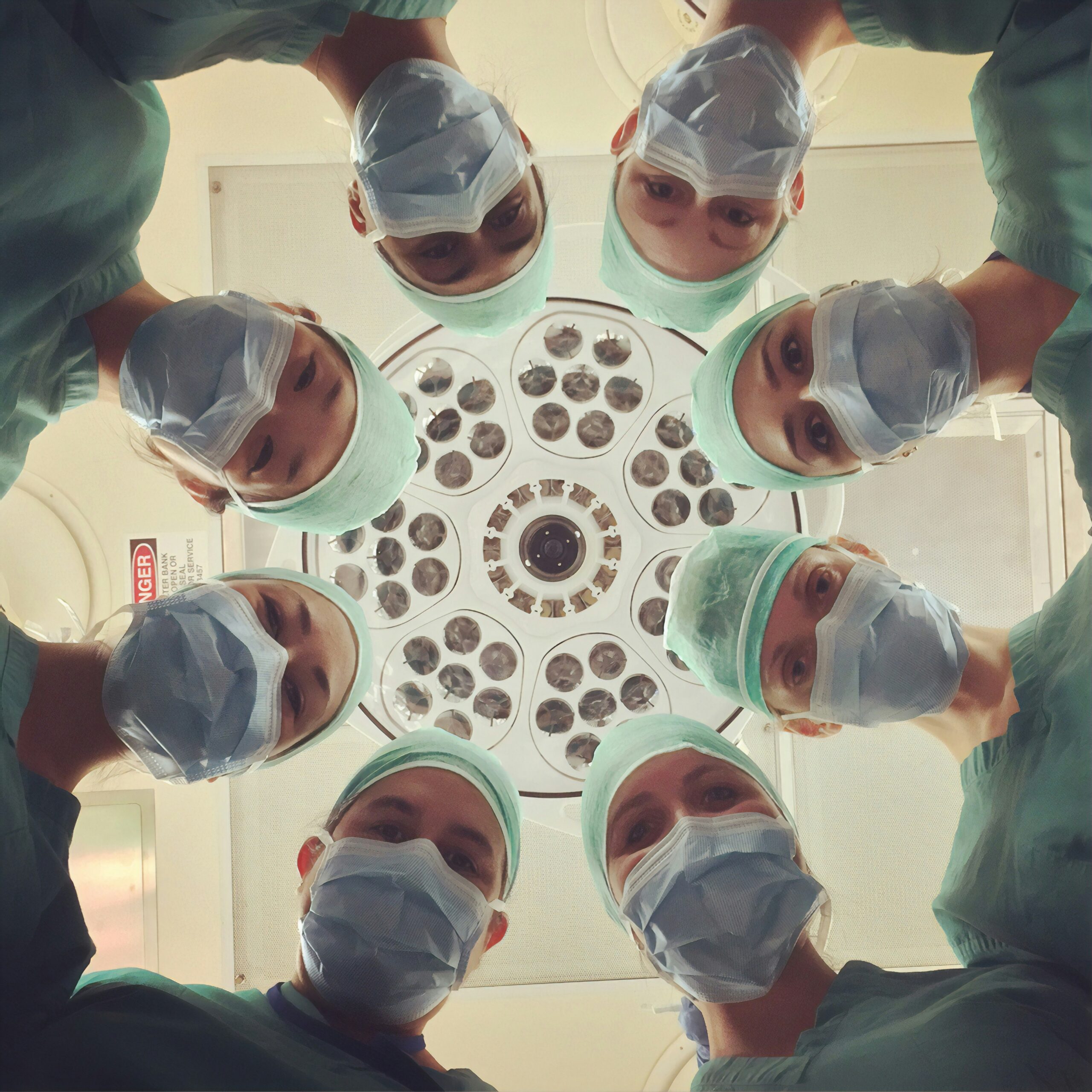

“Ti faresti operare da un’intelligenza artificiale?”, così su Linkedin ha recentemente intitolato un post Rudy Bandiera, noto comunicatore e divulgatore.

I commenti sono stati i più vari, ma se la frase fosse stata “Ti faresti operare da un bisturi?” forse nessuno avrebbe risposto.

Nel primo caso, si percepisce la possibilità di un’autonomia della macchina (dunque potenzialmente cattiva), nel secondo invece tutta la responsabilità del chirurgo, umano dunque buono.

Se è intelligente deve avere una propria autonomia

Altro caso.

Supponendo di voler sapere cos’è un bicchiere, si potrebbe andare a trovarne la definizione su un dizionario oppure chiederla a ChatGPT.

Trovato il lemma nel librone, nessuno penserebbe che il glossario “capisca” cosa sia un bicchiere, ne abbia esperienza e concetto mentre, prodotta da AI e letta sullo schermo, la stessa descrizione induce molti a pensare che a comporla sia stata una qualche forma di “intelligenza”, come tale capace di comprensione e intenzione.

Questo testimonia come sia davvero arduo riuscire a pensare all’intelligenza artificiale come ad un semplice arnese, uno strumento come tanti altri, in sé non diverso da un phon o da un tostapane, per usare esempi di illustri studiosi.

Nel sentimento profondo di molti l’AI è qualcosa che essendo “intelligente” ha una propria autonomia e, in virtù di quella, una qualche volontà.

Insomma, per quanto “AI” sia stato definito come acronimo di “Agency without Intelligence”, l’intelletto fatica nel convincersi di qualcosa che pure è palese, anche solo per la mancanza di un qualsiasi esempio che possa essere ragionevolmente interpretato come azione volontaria da parte di una applicazione basata sulla (cosiddetta) Intelligenza Artificiale.

L’intelligenza artificiale angustia e impensierisce. Perché?

Tra i fattori che determinano queste reazioni, c’è intanto l’eterno bisogno umano di correre a vedere come finisce ciò che è iniziato, di prevedere gli esiti di ogni accadimento, magari confrontandolo con quanto accaduto in passato.

Nell’innescare questo processo, spesso il finale è già pregiudizialmente scritto nella mente di chi lo cerca (un “bias”, come diremmo oggi) e tutto lo sforzo sta nel ricostruire con la fantasia la concatenazione di eventi che porta a quell’esito, e se nella storia non si trova niente che confermi quell’almanaccare, allora si scartano tutti i precedenti asserendo che “questa volta è tutta un’altra cosa”, così da impedire ogni confronto che riduca o annulli la credibilità del fantasioso racconto che, motivando l’angoscia, in qualche modo la mitiga.

Il rapporto causa-effetto è un meccanismo potente della narrazione, capace di giustificare in maniera irrazionale cose che appaiono misteriose solo perché non sufficientemente conosciute o analizzate. Così, in tempi andati la malattia era il castigo per una colpa e i lebbrosi allontanati dal consesso civile non solo per la paura del contagio, ma soprattutto perché segno e segnati dal peccato.

La causa legata ad una volontà che necessariamente esiste

Alla forza di quella relazione tra fenomeno ed evento antecedente se ne aggiunge un’altra, cioè quella che lega la causa ad una volontà che deve forzatamente esistere, giacché questo si sperimenta per lo più nel quotidiano. In questo modo, il malanno dell’infermo non è automatica conseguenza delle precedenti trasgressioni, quanto giusta condanna di un giudice extraterreno.

Scrisse Charles Darwin in una lettera al suo amico Huxley che sarebbero occorse sei o otto generazioni perché quanto lui aveva provato e affermato sull’evoluzione delle specie fosse accettato dall’animo umano. Non necessitando di una “volontà creatrice” e anzi mostrando il potere della casualità, il grande scienziato inglese percepiva nitidamente quanto la sua teoria confliggesse, oggi come allora, con la natura del pensiero antropico, ben più disponibile a credere all’esistenza di una qualche intenzione celeste che al caso.

C’è poi l’imperturbabile fede di taluni in un futuro in cui le peggiori cose accadranno: un futuro abbastanza lontano da non essere razionalmente prevedibile, ma abbastanza vicino da temerne i catastrofici effetti sulla propria esistenza.

Da quest’altro vigoroso preconcetto è difficile liberare la mente poiché esso si radica nell’impredicibile razionalmente (è impossibile prevedere ciò che accadrà per fatti sconosciuti al momento della predizione) e quindi legittima lo sgomento del pessimista senza poter essere contrastata.

L’innovazione che può cambiare il destino

Insomma, quanto più qualcosa appare capace di cambiare il presente e il destino proprio dell’individuo (ogni innovazione tecnica, almeno fino a quando non diventa normalità), più facilmente essa preoccupa e tormenta lo spirito.

Esistono certo altre ragioni al timore che l’intelligenza artificiale induce e resta il problema di trovare soluzione a queste tenaci incomprensioni. Forse è ancora una volta nel passato che essa si può rintracciare.

Come “fuoco” ed “elettricità” sono parole che hanno intimorito nostri progenitori antichissimi e più vicini, così persino “nucleare”, per anni sinonimo solo di distruzione e morte, si sta facendo pian piano aggettivo accettabile, ora che “Medicina Nucleare” designa un reparto ospedaliero in cui tanti oggi trovano salvezza da mali altrimenti mortali, guariti da innovazioni tecnologiche impensabili quando le malattie erano divine sentenze verso vite dissolute.

Leggi anche / Sorpresa: l’arrivo degli automi si è tradotto in più umanità