categoria: Sistema solare

Le mosse di Trump sul commercio, in una tipica espressione napoletana

I recenti dazi imposti dall’amministrazione americana all’importazioni di acciaio e alluminio (dai quali la EU sembra al momento esentata), così come anche le nuove tariffe sui prodotti tecnologici cinesi sugli investimenti cinesi in aziende statunitensi, non sono arrivati certo inaspettati. Sin dai dibattiti pre-elettorali il presidente Trump aveva fatto capire che sarebbe stato interesse della sua amministrazione quello di aggredire il deficit commerciale americano. Non era concepibile che una Nazione potente e sviluppata come gli Stati Uniti avesse performance così scadenti nel commercio estero. Poche settimane fa questa intenzione era rafforzata con il consueto basso profilo che contraddistingue il personaggio Trump: “Le guerre commerciali sono giuste, e facili da vincere”.

Se queste affermazioni fossero state lanciate da qualche commentatore di talk show in vena di provocazioni, o da qualche politico di secondo livello, avremmo potuto qualificarle per semplici boutade. Però, il fatto che provengano direttamente dal Commander in Chief della prima potenza economica mondiale non può esser sottovalutato. Non si può sottovalutare che il presidente americano compia almeno due importanti errori nel suo ragionamento.

Se queste affermazioni fossero state lanciate da qualche commentatore di talk show in vena di provocazioni, o da qualche politico di secondo livello, avremmo potuto qualificarle per semplici boutade. Però, il fatto che provengano direttamente dal Commander in Chief della prima potenza economica mondiale non può esser sottovalutato. Non si può sottovalutare che il presidente americano compia almeno due importanti errori nel suo ragionamento.

Un primo errore riguarda la contabilità nazionale. Ipotizzare che una Nazione in deficit commerciale possa vincere la guerra commerciale semplicemente riducendo il proprio import dimostra scarsa conoscenza della contabilità nazionale e di come le macro-variabili interagiscono nella costruzione del Prodotto Interno Lordo. Ridurre l’import non fa necessariamente crescere il PIL, perché le stesse importazioni sono conteggiate anche nei consumi (pubblici o privati) e/o negli investimenti. Può infatti succedere che 1 dollaro di importazioni in meno sia semplicemente 1 dollaro consumato in meno dagli americani, con effetto nullo sul Pil. Per verificare se l’effetto sia positivo, nullo o negativo, occorre vedere quanta produzione nazionale può sostituire quella importata, e quanto l’aumento dei prezzi conseguente ai dazi incide nei livelli complessivi di consumo e investimento. Certo una cosa non così easy.

Un secondo errore riguarda una visione del commercio estero che non prende in considerazione il grado di internazionalizzazione raggiunto dalle imprese, soprattutto quelle statunitensi. Nell’aprile dello scorso anno l’economista H.S. Shin, parlando a proposito della trasmissione monetaria attraverso i confini nazionali, evidenziava che non è più sufficiente considerare l’economia globale come un sistema fatto di isole a se stanti che si scambiano beni, servizi e capitali reciprocamente. I confini nazionali non sono più i confini delle aziende, siano esse aziende finanziarie o aziende produttive/commerciali. I dati degli scambi commerciali, basati sulla residenza delle aziende, possono pertanto fornire una realtà incompleta.

Per spiegare con un esempio semplice tutta la questione possiamo pensare ad Amazon e la struttura che utilizza per le vendite in Europa. Come possiamo qualificare, dal punto di vista del commercio estero, la vendita sul mercato Europeo di un prodotto realizzato in Cina, commercializzato da un’impresa statunitense, residente fiscalmente in Irlanda, che riscuote royalties da ciascuna delle controllate nei Paesi della UE e partecipa, versando un corrispettivo, per lo sviluppo dei marchi e brevetti della casa madre in USA? Seguendo il manuale della bilancia dei pagamenti fa fede la residenza dell’azienda. Quindi se il gruppo è americano, ma l’azienda che materialmente vende il bene è residente in Irlanda, tale vendita è inserita nei conti nazionali irlandesi. Se poi la vendita è fatta all’estero, essa è esportazione dell’Irlanda. Oltre alla vendita del bene però ci sono altre componenti. Ci sono le royalties che le controllate nazionali pagano alla società controllante irlandese, ci sono i trasferimenti che quest’ultima versa alla capogruppo americana e poi ci sono i redditi che la controllante irlandese realizza.

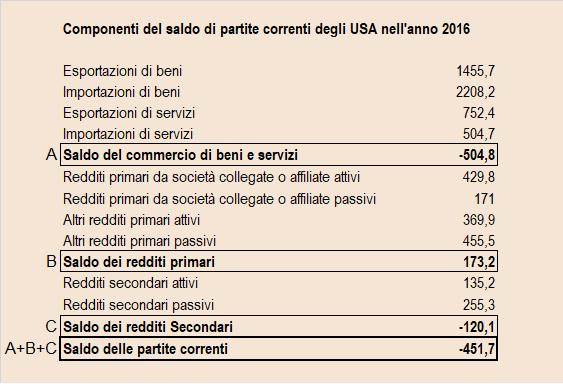

Questo esempio ci fa capire come basarsi esclusivamente sulla residenza delle imprese e sul commercio dei beni può portare a valutazione parziali, non del tutto corrette. Per avere una valutazione più significativa occorre estendere l’analisi anche ai servizi che vengono scambiati ed ai flussi di reddito che derivano dalle società controllate e collegate. Come evidenziato in un working paper della Banca dei Regolamenti Internazionali uscito pochi giorni fa, occorre considerare gli scambi commerciali di un Paese non come se fosse un’isola, ma un sistema collegato con gli altri, in cui le imprese operano sia direttamente che attraverso controllate e collegate. Secondo quest’ottica il Bureau of Economic Analisys pubblica periodicamente gli scambi che rientrano nelle partite correnti riclassificandoli in base alla proprietà (Ownership-Based Framework). Nello schema qui sotto ho rappresentato i principali risultati del 2016, ultimo anno pubblicato.

Schema 1: Bilancia dei Pagamenti degli Stati Uniti d’America nel 2016– componenti del saldo di partite correnti. Fonte dati U.S. Bureau of Economic Analisys – International Transactions Accounts

Si vede come a fronte di un deficit commerciale di 752,5 miliardi di $ nello scambio di beni, vi sia un surplus di 247,7 miliardi nello scambio di servizi (che oltre al turismo comprende anche le royalties, servizi finanziari e assicurativi, ecc.). A questo vanno poi aggiunti i 258,8 miliardi relativi ai redditi realizzati all’estero dalle imprese controllate o collegate a società americane. Diversamente da quanto scritto dal Presidente Trump nel tweet che abbiamo visto sopra, nel gioco degli scambi internazionali, gli Stati Uniti non hanno perso 800 miliardi (752 miliardi nel 2016), ma molti di meno. Nel 2016 erano 246. Un numero che può sembrare elevato, ma che rapportato al Pil è intorno all’1,4%, e visto in un’ottica storica si mantiene a livelli minimi, molto più bassi rispetto a quelli dell’era Bush o Reagan (figura 1). Se poi consideriamo che con la crescita dell’economia internazionale il contributo delle sedi off-shore non può che aumentare e che per il 2021 è stimato l’azzeramento del deficit commerciale sulla componente energia (attualmente ancora superiore ai 100 miliardi $), lo squilibrio è destinato a ridursi ulteriormente.

Figura 1: Saldo degli scambi commerciali di beni e servizi basati sulla struttura proprietaria. Fonte dati: Fonte dati U.S. Bureau of Economic Analisys – International Transactions Accounts

Non pare proprio che gli Stati Uniti siano un Paese sconfitto dalla globalizzazione, come logico attendersi dato il ruolo di guida che svolgono dal dopoguerra. Le continue lamentele sul commercio del presidente Trump potrebbero essere così qualificate con una tipica espressione napoletana. Questo però non significa che le condizioni dei singoli americani siano rimasti inalterate con l’evoluzione del commercio (ed anche della finanza e della tecnologia). È chiaro che il reddito prodotto all’estero da Amazon, ad esempio, non beneficia l’operatore di magazzino di Amazon negli Stati Uniti (o quello di Toys’R’us) allo stesso modo di Jeff Bezos. La globalizzazione ha prodotto vinti e vincitori anche all’interno dei singoli Stati. Ma che la soluzione a questa disparità nella ripartizione dei costi e dei benefici sia proteggere alcuni lavoratori (quelli dei settori nei quali si impongono dazi) a sfavore di tutti i consumatori (che subiscono i conseguenti aumenti di costo) è tutta da dimostrare.

Come ha sottolineato il professor Dani Rodrik poche settimane fa “è sul fronte interno che va fatto il grosso del lavoro. Riparare il contratto sociale nazionale richiede una serie di politiche sociali, fiscali e legate all’innovazione tese a gettare le basi per una versione del ventunesimo secolo del New Deal. Invece, con gli sgravi fiscali per le imprese e la deregolamentazione, Trump si sta muovendo nella direzione opposta. Prima o poi, la natura disastrosa della sua agenda di politica interna sarà evidente anche a chi lo ha votato. A quel punto, una guerra commerciale come quelle di una volta potrebbe apparire come una tentazione irresistibile, per deviare l’attenzione e fornire una copertura politica”.

Twitter @francelenzi